2014年11月25日

JAL Sky wifiへの誘い

----- メールから一部抜粋 ----

「JAL SKY Wi-Fiパス」利用開始について

このたび、国内線機内インターネットサービス「JAL SKY Wi-Fi」がご利用できる「JAL SKY Wi-Fi パス」を ⚫⚫様にご用意いたしました。 「JAL SKY Wi-Fi」は「ひとつ先のスタンダード」をテーマにした、国内線でのより快適な過ごし方を提案する日本の空の旅を変える新しいサービスです。 快適な機内エンターテイメント、機内インターネットサービスをご用意しております。ご利用をお待ちしております。

お客さまのアカウント情報

メールアドレス: ⚫⚫⚫⚫

パス内容

<25枚> JAL SKY Wi-Fi パス(60分)

----- 抜粋終了 ----

つまりは、日本航空様のご好意によりJAL SKY Wi-Fiのタダ券25時間分をGETである。早速、東京出張の機内でJAL SKY Wi-Fiサービスを試してみた。ところが、いきなりのトラブル発生だ。接続画面でメールアドレスとパスワードを聞かれるが(左写真)、肝心のパスワードに全く心当たりがない。仕方なくJALマイレージクラブのパスワードを入力するが、それも拒絶される。結局のところ、その日はJAL SKY Wi-Fiサービスは使えずじまいであった。JAL様のご好意によりメールアドレスを登録していただいたのはありがたいが、肝心のパスワードをユーザーに知らせていただけなかったのは、いかにも「ブッ、ブー」という評価である。

後日、ネットを検索してみると、搭乗後に機内からチャット機能で質問を受けるサービスのあることが判明した。1カ月後、再度JAL SKY Wi-Fiにチャレンジする機会ができたので、早速、チャット機能を使っての相談である。前掲のログイン場面の中央右にある「よくある質問/ライブヘルプ」をクリックすると、「チャットでのお問い合わせ」というアイコンが現れる。(左写真)

その後のライブチャット画面で、「姓」「名」「メールアドレス」「質問」を入力し、しばらく待つと陸上のオペレーターとチャットが開始する。数千メートルの上空から、ほぼリアルタイムにチャットをするという感覚は極めて新鮮な感じだ。オペレーターの対応は極めて親切で、ほぼ2、3分で仮パスワードを発行してもらった。オペレーターからはチャット接続を維持するので、試しにJAL SKY Wi-Fiに接続できるか確認してくれという。試すと簡単に接続完了である。チャットによるヘルプサービスは初めての体験であり、いろいろなビジネスシーンで利用可能であると感じた次第である。最後にマイページから、仮パスワードを変更して全ての作業は完了となる。

ちなみに、JAL SKY Wi-Fiのスピードはどの程度なのかも検証してみた。Usenのスピードテストの結果では、おおよそ1Mbps程度となった(左写真)。YouTubeの再生も試してみたが、さすがに画像の一時停止が頻繁に発生し実用的ではない。通常のホームページの閲覧でも若干のストレスを感じないこともないが、今までに比べればメールの送受信も可能となり、利便性は格段に向上する。マゴナ研究室としては、このサービスは結構使えるとの評価である。現時点では全ての便でサービス提供できていないようだが、徐々に拡大するとのことであり今後が楽しみだ。

【閑話休題】

この記事はJAL SKY Wi-Fiを使い太平洋上空からアップしている。それも二度目のチャレンジでの成功だ。最初のチャレンジではブログの管理画面操作中に着陸態勢に入り、記事のアップロードを果たせなかった。どうやら衛星通信を利用している JAL SKY Wi-Fi は飛行高度が落ちると、ネット接続が遮断されるようである。幸いにも今回の出張は日帰りであったことから、その日のうちにJAL SKY Wi-Fiに再チャレンジすることができた。二度目は十分な飛行高度を確保した上で、マゴナ研究室初の太平洋上からの記事アップ完了となった。個人的には拍手喝采ということで、今回の記事を締めくくりたい。。。(笑)

2014年11月08日

WillcomからのiPhone6へのMNP。SIMフリーの評価は如何に。

永きにわたりPHSを愛用してきたマゴナ研究室であるが、とうとうiPhone6への機種変更を決定した。PHSとの付き合いは、沖縄電力資本のアステル沖縄がPHSフォンを発売した1996年にさかのぼる。その後、アステル沖縄が2005年にウィルコム沖縄に事業譲渡され、2014年にソフトバンク系列のY!mobilに統合されるまで、通算18年のお付き合いになる。その間、au、docomo、Softbankなどの携帯会社との契約は一度もなく、PHSオンリーというかなり珍しいユーザーであった。

永きにわたりPHSを愛用してきたマゴナ研究室であるが、とうとうiPhone6への機種変更を決定した。PHSとの付き合いは、沖縄電力資本のアステル沖縄がPHSフォンを発売した1996年にさかのぼる。その後、アステル沖縄が2005年にウィルコム沖縄に事業譲渡され、2014年にソフトバンク系列のY!mobilに統合されるまで、通算18年のお付き合いになる。その間、au、docomo、Softbankなどの携帯会社との契約は一度もなく、PHSオンリーというかなり珍しいユーザーであった。(左写真は最後のPHS使用機種、KYOCERAのWX01K)

![W-ZERO3 [es] HYBRID W-ZERO3 W-ZERO3 [es] HYBRID W-ZERO3](http://img02.ti-da.net/usr/m/a/g/magona/IMG_0005_1-s.jpg) 世の中が急速にスマートフォンに移行する中、なぜPHSを使い続けてきたのか。最大の理由は電話番号が変わるのが嫌だったからだ。2006年から導入されたMNP(Mobile Number Portability)では、残念ながらPHSはMNPの対象外であった。さらにいえばPHSの維持コストが格安なことも理由の一つである。直近月のPHSへの支払額は2,600円程度にすぎない。しかもWillcomのデータ通信への対応は早かった。マゴナ研究室では2007年にWillcomのスマートフォン(Windows Mobile)、Advanced/W-ZERO3 [es]を導入し、2010年にはHYBRID W-ZERO3に移行した。しかし当時のWindows Mobileの完成度は2011年日本発売されたiPhone4Sの完成度に遠く及ばず、仕方なくHYBRID W-ZERO3をPHS電話に機種変更し、データ通信はE-Mobileのモバイル・ルーターと初期型iPad(wifi,64GB)を使うことで弱点を補ってきた。その結果、トータルでの通信料金はiPhoneのデータ定額料金と大差なくなり、しかもデータ通信のたびにルーターを起動するのはかなりのストレスとなっていた。

世の中が急速にスマートフォンに移行する中、なぜPHSを使い続けてきたのか。最大の理由は電話番号が変わるのが嫌だったからだ。2006年から導入されたMNP(Mobile Number Portability)では、残念ながらPHSはMNPの対象外であった。さらにいえばPHSの維持コストが格安なことも理由の一つである。直近月のPHSへの支払額は2,600円程度にすぎない。しかもWillcomのデータ通信への対応は早かった。マゴナ研究室では2007年にWillcomのスマートフォン(Windows Mobile)、Advanced/W-ZERO3 [es]を導入し、2010年にはHYBRID W-ZERO3に移行した。しかし当時のWindows Mobileの完成度は2011年日本発売されたiPhone4Sの完成度に遠く及ばず、仕方なくHYBRID W-ZERO3をPHS電話に機種変更し、データ通信はE-Mobileのモバイル・ルーターと初期型iPad(wifi,64GB)を使うことで弱点を補ってきた。その結果、トータルでの通信料金はiPhoneのデータ定額料金と大差なくなり、しかもデータ通信のたびにルーターを起動するのはかなりのストレスとなっていた。(写真は右からW-ZERO3 [es]、HYBRID W-ZERO3)

それが総務省のご好意により2014年10月1日からPHSから携帯電話へのMNPが可能となり、はからずもApple StoreでSIMフリー版iPhone6が9月19日に発売された。MNPとSIMフリーを活用すれば、電話番号問題を解決できるとともに、寡占状態の大手キャリアに対して割高な通信料金を払う必要がなくなるのではないか。そう思うと即座にApple Storeで128GBのiPhone6をクリックである。

通信会社の選択にあたっては、過去の通話料金の検証した結果、毎月1,000円内に収まることが判明した。こうなると3大携帯会社の通話定額制度はあまりにも高額である。様々な格安SIM(MVNO)を調査した結果、データ通信量、テザリングへの対応など総合的にサービス内容が優れているIIJmioの「みおふぉん」という音声通話機能付きSIMを採用することにした。MNPの手続きはY!mobileの店頭でMNPを申請し、30分程度でMNPの予約番号を入手した。IIJmioの手続きは全てホームページ上となるが、特段迷うことなくスムーズに完了できた。注意点はSIMカードが郵送で自宅に到着するまでの間、電話が不通となることである。マゴナ研究室の場合、HPでの「みおふぉん」の申し込みが10月25日、MNPの手続き完了に伴うPHSの使用停止が10月27日、SIMカードの到着が10月29日と二日間は電話が全く使えなかった。気になる「みおふぉん」の通信状況はdocomoの回線を利用していることからスピードやLTEのカバー範囲では何の問題も生じていない。沖縄県内では左写真のように、LTEのダウンロードで12〜28Mbps、アップロードで19〜44Mbpsと十分なスピードが確保できている。3G接続の場合でも、ダウンロードで8〜9Mbps、アップロードが2〜4Mbpsと大きな問題が生じないスピードだ。

通信会社の選択にあたっては、過去の通話料金の検証した結果、毎月1,000円内に収まることが判明した。こうなると3大携帯会社の通話定額制度はあまりにも高額である。様々な格安SIM(MVNO)を調査した結果、データ通信量、テザリングへの対応など総合的にサービス内容が優れているIIJmioの「みおふぉん」という音声通話機能付きSIMを採用することにした。MNPの手続きはY!mobileの店頭でMNPを申請し、30分程度でMNPの予約番号を入手した。IIJmioの手続きは全てホームページ上となるが、特段迷うことなくスムーズに完了できた。注意点はSIMカードが郵送で自宅に到着するまでの間、電話が不通となることである。マゴナ研究室の場合、HPでの「みおふぉん」の申し込みが10月25日、MNPの手続き完了に伴うPHSの使用停止が10月27日、SIMカードの到着が10月29日と二日間は電話が全く使えなかった。気になる「みおふぉん」の通信状況はdocomoの回線を利用していることからスピードやLTEのカバー範囲では何の問題も生じていない。沖縄県内では左写真のように、LTEのダウンロードで12〜28Mbps、アップロードで19〜44Mbpsと十分なスピードが確保できている。3G接続の場合でも、ダウンロードで8〜9Mbps、アップロードが2〜4Mbpsと大きな問題が生じないスピードだ。音声通話機能付きSIMの通信料金は、4GBのデータ通信量(ライトスタートプラン)契約で月額2,397円(税込)となる。音声通話には別途30秒20円の通話料が発生するが、過去の実績から月額1,000円(税込)を見込めば十分である。SMS送信は1通3円だが、音声通話と合わせても1,000円(税込)を超える可能性はほとんどない。さらに音声通話は「楽天電話」を併用することで、3分以内の通話は無料にすることが可能であり、格安SIMの運用コストは月額3,397円(税込)の範囲内には十分収まると想定できる。申込みには3,240円(税込)の初期費用が必要であり、iPhone6(128GB)の購入代金が107,784円(税込)であることから、2年間の支払総額は192,552円(2,397×24+1,000×24+3,240+107,784=192,552)以下に収まると想定できる。

一方、auの維持コストは、通話定額が月額2,700円、データ定額が3GBプラン(13カ月間はプラス1GB)で月額4,200円(5GBだと月額5,000円)、インターネット接続サービスが月額300円。マゴナ研究室では今回auひかり(固定通信サービス、沖縄だと「光ちゅら」)を契約することから、auスマートバリューで934円の割引がある。結果、運用コストは月額6,266円(税込6,767円)となる。しかしauの場合、2年縛り契約の特典としてiPhone6(128GB)の購入代金を月額3,015円軽減する仕組みがあり、iPhone6の実質購入代金は23,760円(月額990円×24回)となる。結果、2年間の支払総額は税込186,168円(6,767×24+23,760=186,168)となる。

こうなるとAuとSIMフリーの2年間の支払総額は6,384円ほどSIMフリーがコスト高に見えるが、auの通信料が11カ月間は3GBにとどまること、一方IIJmioが4GBであることを考慮すると、むしろIIJmioの方が割安であると判断できる。さらにauひかり(固定通信サービス)の契約がない場合には934×24=22,416円の追加的支払いが生じることから、明らかにIIJmioが割安となる。さらに格安SIMは大手携帯会社の2年契約に縛られないという点でも精神衛生的アドバンテージを十分に感じることができる。総合的に判断して、今回のPHSからiPhone6へのMNP移行は大正解であったとの評価である。

【閑話休題】

PHSからの格安SIMへのMNP にあたっては、携帯電話会社の協力が得られないことから、PHS電話の電話帳をどのようにしてiPhoneへ移行するかが一番のハードルになる。WillcomのPHS電話の場合、電話帳データをCSV等の汎用的なデータ・フォーマットで書きだすことができない。専用の電話データ移行ソフトを購入するという手もあるが、コスト的にはいかがなものかという印象だ。たまたま、マゴナ研究室には赤外線通信機能を備えたAndroid版スマホdigno dual wx04kがあったことから、PHS電話の電話帳を赤外線通信でdigno dual wx04kに移行し、そのデータをグーグルの連絡先と同期させ、さらにグーグルから連絡先データをMacへエクスポートとし、そのデータをiCloudの連絡先にインポートするという方法で解決した。ネット上で検索する限り、いろいろな方が電話帳の移行に苦労しているようであり、PHS電話からiPhone6への移行にあたっては、事前に電話帳の移行方法について研究しておくことが必要だと思われる。

2014年05月18日

ラズベリーパイでairplay

マゴナ研究室では最近Raspberry Piなるミニコンピューターを手に入れたことから、その活用に夢中である。Raspberry Piはイギリスで教育用に開発されたlinuxマシンで35ドルという低価格と基盤剥き出しの超スモールサイズ(実測6cm×9.5cm)が衝撃である。左がその現物写真だ。入出力ポートとして、USB×2、HDMI×1、ビデオ出力(コンポジット)×1、音声出力(ステレオミニジャック)×1、Lan(100BASE-TX)×1、SDカードスロット×1などを持ち、それだけで完全なPCとして稼働する。ネットを検索すると、多くの猛者がこのマシンを用いたメディアボックス、NAS、ネットーワークカメラ、WEBサーバーなどを構築している。また解説本も多く出版されており、その活用範囲はとどまるところを知らないようだ。今回はこのPaspberry Piを使いAppleTV並のメディアセンター構築するのがテーマである。

マゴナ研究室では最近Raspberry Piなるミニコンピューターを手に入れたことから、その活用に夢中である。Raspberry Piはイギリスで教育用に開発されたlinuxマシンで35ドルという低価格と基盤剥き出しの超スモールサイズ(実測6cm×9.5cm)が衝撃である。左がその現物写真だ。入出力ポートとして、USB×2、HDMI×1、ビデオ出力(コンポジット)×1、音声出力(ステレオミニジャック)×1、Lan(100BASE-TX)×1、SDカードスロット×1などを持ち、それだけで完全なPCとして稼働する。ネットを検索すると、多くの猛者がこのマシンを用いたメディアボックス、NAS、ネットーワークカメラ、WEBサーバーなどを構築している。また解説本も多く出版されており、その活用範囲はとどまるところを知らないようだ。今回はこのPaspberry Piを使いAppleTV並のメディアセンター構築するのがテーマである。具体的な構築手順の前に、マゴナ研究室のAV環境について説明しよう。当研究室では音源としてのCDはもはや利用していない。すべてのCDはACCフォーマット(256Kbps)でituneライブラリーにインポートしており、ライブラリーデータはNAS上に存在している。音質的には最近流行りのFLACなどハイレゾ音源に劣るところであるが、聴力が衰えつつある筆者にとっては、手持ちのデバイスでの使い勝手とデータ容量の点で現時点ではACCが最良との結論である。(笑)

現在、音楽を視聴する場合はiPadまたはパソコンからDENONのアンプに直接AirPlayで再生している。iPad上の動画や写真を再生する場合は、iPadからApple TVにAir Playで出力する。さらに、撮りためたホームビデオはNAS上に保存してあり、この再生にはメディアプレーヤー Link Theaterを使用している。本来であれば全ての動画をApple TVで再生できれば良いのだが、Apple TVが再生できるビデオコーデックはH.264に限られており、一昔前の主力コーデックMpeg2に対応していない。よって動画の再生ではiPadとLink Theaterを使い分ける結構面倒な機器構成になっており、筆者以外のマゴナ研究室の研究員(住人)からは、運用が複雑すぎてユーザビリティに欠けると極めて不評である。特に、財務大臣からは全く使えないとのダメ出しである。

ネット情報はiOS7発表前の記事であったのでやむを得ない面はあるが、想定外の事態に直面した筆者はインストールの手順が悪かったのかと、何度もインストールを試みたり、ディストリビューションを変更するなどかなりの時間を無駄に費やした。結局、大元のRaspbmcサイトのForum(当然英語)で、Raspbmcのversion12では、iOS7のAirPlayが正常に機能しないことを知ったのだ。そしてこのトラブルの解決には、次期バージョン(コードネーム)Gothamの登場を待つしかなかったのである。そして、待望のGothamが5月5日にリリースされ、そんなこんなで、1月に書き始めたこの記事のアップが5月までずれ込んだのである。

ちなみに、Gothamを使った印象は明らかに前バージョンよりキビキビと反応し、動作が軽くなっている。これは使えるという印象だ。次回の記事ではRaspmbcのインストール、設定等のポイントを備忘録の形で記録していきたい。

【閑話休題】

今回の教訓としては、トラブルに直面した時は、まず一次ソースを確認することが大切ということに改めて気づかされた。英語が苦手ということもあり、なかなか海外サイトまでは覗きに行かないが、特に海外もののソフトについてはオリジナルソースにアクセスすることが、トラブル解決の決め手になることを思い知らされた。加えて、もう少し英語を勉強しようと思い直したのであった。(笑)

2014年01月13日

家を創る② 間取り編

2013年4月22日の記事で紹介したとおり、マゴナ研究室(兼住宅)の構造は決まった。次にこだわるべきは家の間取りである。間取り次第で住みやすさは大きく変わってくる。マゴナ研究室ではこの課題を解決するために以下の5冊の参考書を購入し勉強を重ねた。私見だが、このなかで特に参考になったものは①と②である。

2013年4月22日の記事で紹介したとおり、マゴナ研究室(兼住宅)の構造は決まった。次にこだわるべきは家の間取りである。間取り次第で住みやすさは大きく変わってくる。マゴナ研究室ではこの課題を解決するために以下の5冊の参考書を購入し勉強を重ねた。私見だが、このなかで特に参考になったものは①と②である。① 安らぐ家は「間取り」で決まる 著者:上田康允 出版社:成美堂出版 定価:1,200円

② 住まいの解剖図巻 著者:増田奏 出版社:エクスナレッジ 定価:1,800円

③ 住宅・インテリアの解剖図巻 著者:松下希和 出版社:エクスナレッジ 定価:1,800円

④ 家庭が崩壊しない間取り 著者:佐川旭 出版社:マガジンハウス 定価:1,500円

⑤ 主婦が考案した住みやすい家102の知恵 著者:竹岡美智子 出版社:講談社 定価:1,400円

投下コストは定価ベースで総額7,700円となる。うち何冊かは中古本を購入したので、実際はもう少し安い。しかし重要なのは金額の多寡ではない。筆者の周りを見回しても、住宅建築という千万円単位の投資にも関わらず、勉強不足のまま住宅建築に取り組むケースが多いのではないかと感じる。建築業者やマンションの営業担当者からの提案が納得できるものなら良いが、そうでないケースもある。さらに悪いのは本人に知識が無いばかりに提案時点では納得したつもりだが、後でそうではなかったと後悔するケースだ。特に間取り変更は大規模な改築を伴う場合が多く、住宅ローンが残っている間はほぼ不可能といっても差支えない。

マゴナ研究室建築の打ち合わせでは、当方の要望事項をハウスメーカー営業担当者に伝え、1週間に後に間取りプランの提示を受けるというプロセスを踏んだ。ところが、なかなかこちらのイメージが伝わらない。2度目の提案を受けた段階で、これでは永久に打ち合わせが終わらないことを確信した。別に営業担当者の能力が低いわけではない。担当者はニーズに忠実に応えようとしていた。しかし、できあがった図面は一応こちらのニーズを満たしているものの、そこかしこに無駄なスペースが発生し、いかにも美しくない。

考えてみれば当たり前である。特に、マゴナ研究室の敷地形状は旗竿地であり、玄関の位置が固定されることから間取りの自由度は極めて低い。その制約条件の中で筆者の要望を100%達成する配置はそもそも困難である。どこかで妥協が必要となる。しかし、営業担当者は筆者から出された要望事項をどの優先順位で処理すればよいかが分からない。しかも、それぞれの要望は独立的に存在するのではなく、相互に複雑に影響しあっている。他人任せで納得のいくプランができるかといえば土台無理な話である。

結局、自分で間取り図を作成することを営業担当者に伝え、「間取りっど3」という2次元間取り作成CADソフトを購入した。値段は5,000円前後と同種のソフトと比べてかなり安く、操作方法も2次元ソフトということもあり容易であった。4カ月弱をかけて理想の間取りを追求し、制作した間取りは16案にのぼる。左図がその時点での完成版である。

結局、自分で間取り図を作成することを営業担当者に伝え、「間取りっど3」という2次元間取り作成CADソフトを購入した。値段は5,000円前後と同種のソフトと比べてかなり安く、操作方法も2次元ソフトということもあり容易であった。4カ月弱をかけて理想の間取りを追求し、制作した間取りは16案にのぼる。左図がその時点での完成版である。間取り図が完成した後のステップは、間取り図をベースに設計士が設計図を書き起こすことになる。「間取りっど3」では壁の厚さは外壁も屋内の仕切り壁も同一の厚さしか設定できないが、設計図では、屋外の壁の厚さは1階と2階で異なる。また屋内の壁の厚さも、構造が木造かコンクリートの構造壁かで異なる。したがって、実際に仕上がってくる間取り図は「間取りっど3」で作成したものとは完全に一致しない。細かなところでの調整が必要となる。

ここまでくると、より細かな設定が可能となる間取り&3D住宅デザインソフト「3DマイホームデザイナーLS3」(MEGASOFT社)を購入しなければおさまらない。設計図のデータをミリ単位で「マイホームデザイナー」に入力し、PC上で3次元化してみる。「マイホームデザイナー」では外観、内観ともにボタン一つで立体化でき、いろいろな角度から建物の完成イメージをチェックできる。さすがに、毎日完成図を眺めているといろいろなことに気がつく。(左図はマイホームデザイナーで作成した間取り)

ここまでくると、より細かな設定が可能となる間取り&3D住宅デザインソフト「3DマイホームデザイナーLS3」(MEGASOFT社)を購入しなければおさまらない。設計図のデータをミリ単位で「マイホームデザイナー」に入力し、PC上で3次元化してみる。「マイホームデザイナー」では外観、内観ともにボタン一つで立体化でき、いろいろな角度から建物の完成イメージをチェックできる。さすがに、毎日完成図を眺めているといろいろなことに気がつく。(左図はマイホームデザイナーで作成した間取り)動線からドアの開き方や収納の位置、視線から窓のサイズ・高さなどについて、幾つかの見直し箇所が発見できた。こうした地道な手順を踏んだことにより、マゴナ研究室は完成後およそ1年半を経過しているが、間取り上の不満はほとんどない。5冊の「間取り関連書籍」と「マイホームデザイナー」の2万円弱の投資で満足のゆく住宅ができると思えば安いと思うのだが、皆さんはどうだろうか。

【閑話休題】

今回の間取りで重視したのは、①1階に年寄りが住むことを想定し、居間・トイレ・浴室の動線を最短にすること、②強烈な西日からの熱を遮断すること、③将来の2階増築を想定すること、④近隣住宅と視線がぶつからないこと、などである。まあ結局のところ、住宅の間取りを評価できるのは施主だけであり、客観的な評価基準の存在しない自己満足の世界である。しかし、いくら自己満足といっても時間の経過とともにその評価が変わらないことが重要なのであろう。その意味では、1年半が経過しても満足感が継続している点は大きく評価できると、更に自己満足を重ねるのであった。

2013年07月07日

動画 積乱雲に光る雷

2013年6月29日の午後8時54分頃、東シナ海海上に浮かぶ積乱雲に雷が何度も光っていた。距離があるせいか音は全く聞こえない。少なくとも1時間以上は光ってたようだ。自然の不思議を感じずにはいられない。まずはご覧いただきたい。

2013年04月22日

家を創る① 構造編

今回の記事では7カ月にわたる建築期間を経て、やっとのことで竣工を迎えた「マゴナ研究室」の住宅(兼研究室)建築の足取りを備忘録の形で残し、住宅建築でお悩みの読者に何らかの形で役立つ情報を提供してみたい。 (左写真は竣工直後のマゴナ研究室)

ちなみに「こだわり」と言っても、機能面・デザイン面・価格面など、人には色々な「こだわり」がある。ところがデザインは感性の問題であり、いくらウンチクをたれても一般論としてはさして意味を持たない。したがって今後の記事では、より一般的な議論の展開を目的に機能面・価格面にポイントを絞ってみる。以下、第一話として「マゴナ研究室はいかに住宅構造にこだわったか」というテーマで話を進めよう。

地球温暖化に伴い気象変動が激しくなっている昨今、沖縄においても大型台風の頻発化が懸念されている。よってパナホームや大和ハウスに代表される軽量鉄骨住宅やタマホームやイシカワに代表される木造住宅は、暴風雨への耐性が鉄筋コンクリート造に劣る可能性が高いという理由から、当初より「マゴナ研究室」が採用する住宅構造は鉄筋コンクリート造にすべきとの決定があった。

ところが単にコンクリート造と言っても、沖縄では一般的に2種類の建築構造が用いられている。一つはいわゆるコンクリート流し込みによる鉄筋コンクリート造(以下、RC造と呼ぶ)であり、もう一つは積み上げたコンクリートブロックを鉄筋で補強する補強コンクリートブロック造(以下、CB造と呼ぶ)である。

建物の強度を上げるには一般的にRC造が有利であるが、いかんせん建築単価がCB造より高いという欠点がある。「マゴナ研究室」が今回の工事を発注したハウスメーカーの標準建築単価はRC造が約50万円/坪、CB造が約45万円/坪であった。当然のことながら、実際の建築単価はオプション設備の追加や外構工事などで大きく膨らむこととなるが、少なくとも構造の違いだけで坪5万円の差が生じるのは間違いない。

あまり裕福ではない「マゴナ研究室」にとって、この5万円の差はいかにも大きい。40坪なら200万円の差となる。そこでCB造を採用することで建築単価を抑えつつ、その強度を高める作戦を考えてみた。(左写真は内装前のCB造の建物内部。積み上げられたコンクリートブロックと流し込み部分の様子がよく分かる)

あまり裕福ではない「マゴナ研究室」にとって、この5万円の差はいかにも大きい。40坪なら200万円の差となる。そこでCB造を採用することで建築単価を抑えつつ、その強度を高める作戦を考えてみた。(左写真は内装前のCB造の建物内部。積み上げられたコンクリートブロックと流し込み部分の様子がよく分かる)その作戦の一つは生コンクリートの強度アップである。生コンクリートの強度の単位としてよく用いられるのは「コンクリートの限界圧縮強度」であり、N/mm2(ニュートン)の単位で表される。仮に30Nの場合、10cm角のコンクリートで30トンの重さに耐えられる強さと考えればよい。ちなみに発注先のハウスメーカーが標準で採用するCB造の生コンクリート強度は21Nであった。

今回は設計士と相談でこの強度を1.42倍の30Nまで引き上げることにした。国が推進する長期優良住宅、いわゆる100年住宅の基礎用コンクリート強度は30Nとされており、これと同水準の強度を採用することで、我が「マゴナ研究室」も100年住宅となることを期待したうえでの決定である。この大げさな決定にも関わらず、この追加コストは1,300円/坪とさほど大きくないからビックリである。

次に考慮したのがコンクリートブロックの強度である。通常のコンクリートブロックの強度は11Nだが、今回は1.45倍の圧縮強度をもつ16Nの未来型高耐久コンクリートブロック(通称、スーパーブロック)を発注した。このブロックは(株)未来企画、琉球大学の森下教授、㈲大城ブロック工業らが開発したもので、2010年7月から市販されている。

業者の謳い文句では、『従来のコンクリートブロックよりも強度があり、鉄筋コンクリート造よりも建築コストを抑えることができる。スーパーブロックは強度が強いだけではなく、透水性も低く水を通しにくいため、中の鉄筋が錆びにくくすることができることから、スーパーブロックを採用した建物は建物自体も“高耐久”なんです!』と強調されている。スーパーブロックの採用により4,950円/坪の単価アップとなるが、RC造との差額50,000円/坪に比べればはるかに安い。

業者の謳い文句では、『従来のコンクリートブロックよりも強度があり、鉄筋コンクリート造よりも建築コストを抑えることができる。スーパーブロックは強度が強いだけではなく、透水性も低く水を通しにくいため、中の鉄筋が錆びにくくすることができることから、スーパーブロックを採用した建物は建物自体も“高耐久”なんです!』と強調されている。スーパーブロックの採用により4,950円/坪の単価アップとなるが、RC造との差額50,000円/坪に比べればはるかに安い。(左写真は、積み上げられているスーパーブロック。見た目は普通のブロックと何ら変わるところはない)

生コンクリートとコンクリートブロックの強度を約1.4倍へ引き上げたことにより、建築単価はハウスメーカーの標準単価より6,250円/坪のアップとなる。本音を言うと筆者は設計士ではないので、この補強がどの程度住宅の寿命、強度向上に役立っているかはよく分からない。あくまでインターネット上の情報等を参考に、設計士と相談のうえ採用したというのが真実である。しかし追加コストは僅少であり、その効果もマイナスに作用する可能性がないどころか、むしろ100年住宅への期待感を掻き立ててくれる。こうしてみると坪6,250円/坪は住宅建築の保険料としては安いのではないかとも思われてくる。

後づけと思われるかもしれないが、「マゴナ研究室」の建築方針は「生コン強度とブロックの強度を引き上げたCB造を採用することにより、浮いたRC造との差額分を内外装、設備のランクアップ費用として使うことにし、ローコストでリッチな100年住宅を目指す」のであった。

【閑話休題】

今回の記事の目的は、住宅建築でお悩みの読者に何らかの形で役立つ情報を提供することであるとしたが、実は隠された別の目論見もある。それは将来、何らかの事情で住宅(兼研究室)を売却する必要が生じた場合、住宅の特徴を適切に記録しておけば、有利な条件で売却することが可能になるであろうとの邪な考えである。(笑)

2010年06月06日

電子書籍は不動産屋の夢をみるか ? ①

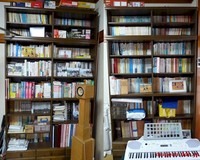

マゴナ研究室はご近所でも珍しい平屋建てである。広大な敷地で平屋建てなら自慢になるが、残念ながら敷地も小さいうえに建坪20坪そこらで、高級住宅街にひっそりと佇む吾妻屋というのがピッタリの表現である。そんな狭小住宅にあっても、本だけは人並み以上に収集している。現時点、推定2,000冊の本が、ただでも狭い生活空間を侵略しており、家族からはひんしゅくの嵐だ。写真は乱雑な一部本棚の様子。

マゴナ研究室はご近所でも珍しい平屋建てである。広大な敷地で平屋建てなら自慢になるが、残念ながら敷地も小さいうえに建坪20坪そこらで、高級住宅街にひっそりと佇む吾妻屋というのがピッタリの表現である。そんな狭小住宅にあっても、本だけは人並み以上に収集している。現時点、推定2,000冊の本が、ただでも狭い生活空間を侵略しており、家族からはひんしゅくの嵐だ。写真は乱雑な一部本棚の様子。

我が家の財務大臣からは「どうせ読まないなら、捨てるか、BOOK OFFに売却したら」との強い要請があるが、残念ながら、子供の頃から「本はどんどん読みなさい」という教育を受けてきた筆者は、一度購入した本を手放すことができない。結果、本棚には30数年に亘って収集してきたシミだらけの本が溢れかえっている。実は、数年前に一度だけ、財務大臣からの強い圧力に堪えきれず、本棚一つ分の本を廃棄したことがあるが、今でも、そのことについては後悔することしきりだ。

そんな中、巷ではAppleのipadが発売された。筆者はipadを見た瞬間、このマシンなら本棚の書籍を一掃できるかもしれないという予感がふつふつと沸き上がってきた。マゴナ研究室は2008年12月にScan Snap S510 (富士通PFU製、左写真)という連続給紙型の高速両面スキャナーを入手し、主に名刺や年賀状、資料の整理などに活用してきた。当然、Scan Snapを使って本をPDFデータに変換すれば、手作りの電子書籍となることは認識していたが、どこにでも持ち運べる本のアドバンテージが完全に失われることから、蔵書の電子書籍化、すなわちPDF化は全く考えていなかったのである。

そんな中、巷ではAppleのipadが発売された。筆者はipadを見た瞬間、このマシンなら本棚の書籍を一掃できるかもしれないという予感がふつふつと沸き上がってきた。マゴナ研究室は2008年12月にScan Snap S510 (富士通PFU製、左写真)という連続給紙型の高速両面スキャナーを入手し、主に名刺や年賀状、資料の整理などに活用してきた。当然、Scan Snapを使って本をPDFデータに変換すれば、手作りの電子書籍となることは認識していたが、どこにでも持ち運べる本のアドバンテージが完全に失われることから、蔵書の電子書籍化、すなわちPDF化は全く考えていなかったのである。

そこにipadの襲来である。これなら、PDFデータに変換した電子書籍をまるで本のように、どこででも読むことが可能ではないか。はたして、ネットで「電子書籍 ipad Scan Snap」と検索すると、続々と、Scan Snap を使って電子書籍を制作している猛者達がヒットする。おまけに「i文庫HD」という電子書籍リーダーを使えば、PDFデータをまるで本をめくる感覚で扱うことが可能になる。ここまでくれば、もはや予感は確信に変わり、蔵書の全てをPDFに変換しなければという衝動を抑えることはできない。

2チャンネルでは、本をPDFデータに変換し電子書籍化する作業のことを「自炊」と呼び、多くのノウハウが語られている。詳しくはネットで検索していただくとして、この「自炊」を効率的に進めるのに、どうしても必要となるのが、本をバラす時に使う裁断機である。PLUSのPK-513Lという手動裁断機が定番だ。大きさは40cm×40cm×17cm、重量12Kgと巨大で価格は3万円以上する。当初はカッターナイフでの裁断を試みたが、カッターを持つ手が痛くなるうえに、かなり時間を要することが判明した。2,000冊を処理するためには、裁断機を購入しなければ電子化作業は始まらない。そこで、財務大臣に、将来的には本棚がなくなり家が広く使えるとか、「父の日」&「夏のボーナス」のプレゼントではどうかということで説得し、どうにかAmazonの購入ボタンにこぎつけたのである。写真は届いたばかりのPK-513L。

2チャンネルでは、本をPDFデータに変換し電子書籍化する作業のことを「自炊」と呼び、多くのノウハウが語られている。詳しくはネットで検索していただくとして、この「自炊」を効率的に進めるのに、どうしても必要となるのが、本をバラす時に使う裁断機である。PLUSのPK-513Lという手動裁断機が定番だ。大きさは40cm×40cm×17cm、重量12Kgと巨大で価格は3万円以上する。当初はカッターナイフでの裁断を試みたが、カッターを持つ手が痛くなるうえに、かなり時間を要することが判明した。2,000冊を処理するためには、裁断機を購入しなければ電子化作業は始まらない。そこで、財務大臣に、将来的には本棚がなくなり家が広く使えるとか、「父の日」&「夏のボーナス」のプレゼントではどうかということで説得し、どうにかAmazonの購入ボタンにこぎつけたのである。写真は届いたばかりのPK-513L。

道具は揃った。土日を使って、ネット情報を参考にスキャンの設定をいろいろ変えてみたり、作業手順を工夫することで、数時間後には200ページ程度の書籍であれば、10分程度でPDFに変換できるようになった。以下に、作業のツボやScanSnap Managerの設定を備忘録的に記録しておく。写真は作業場の様子。

道具は揃った。土日を使って、ネット情報を参考にスキャンの設定をいろいろ変えてみたり、作業手順を工夫することで、数時間後には200ページ程度の書籍であれば、10分程度でPDFに変換できるようになった。以下に、作業のツボやScanSnap Managerの設定を備忘録的に記録しておく。写真は作業場の様子。

1.裁断のコツは「裁断機 PK-513Lで本が「台形」にならずに裁断する方法」のページを参照。

2.「画質の選択(スキャン解像度)」は、漫画や雑誌はファイン。通常の活字主体の本はスーパーファインという結論になった。マゴナ研究室には漫画がほとんどなく、また挿絵の綺麗さにも頓着しないタイプなので、ファイル容量、文字のつぶれ具合等を総合的に勘案して、この結論となった。

3.「カラーモードの設定」は、雑誌や漫画はカラーで、活字主体の本は白黒2値で読み込む。ネット上には全てをカラー処理とするものが多数だが、マゴナ研究室の蔵書には古本が多く、シミを消す意味でも白黒設定がベターという結論に至った。また、ファイル容量を節約できるというのも大きな魅力である。

4.スキャンの読み取り方向は、横置きとすることで読み取り時間の短縮を図る。ただし、この場合は「原稿サイズ」を予め「カスタマイズ」する必要がある。「サイズ自動検出」を使うと、PDFを見開きページで閲覧した場合、左右のページサイズが微妙に異なってしまうので、多少面倒くさいが、書籍サイズを物差しで計測したうえで設定している。この時、実際の計測値より1~2mm小さく設定するのがコツである。

5.原稿をスキャナートレイにセットする前に絶対に忘れてならないのが、裁断後の本を扇開きにして、糊でつながっているページがないかを確認する作業だ。わずかな部分でも糊が残っているとジャムりが発生し、再読み取りなどで時間を大きくロスしてしまうので、この作業だけは疎かにしてはならない。

6.読み取りは通常の活字本の場合、3段階に分けて実施する。最初に本文部分を白黒で読み込む。このとき「読み取りモードのオプション」は「文字をくっきりします」「文字の傾きを自動的に補正します」にチェックを入れる。

7.続いて、表紙カバー、裏表カバーをカラーで読み込むが、このときの「読み取りモードのオプション」は「文字の傾きを自動的に補正します」のチックを外す。そうしないと、画像が妙に傾く症状が多発する。

8.最後に、アクロバットを使って、本文部分を全90°回転、偶数ページを180°回転し、天地をそろえる。続いて、表紙カバー、裏表紙カバーを本文の前後に挿入してできあがりである。

9.アクロバットでの編集作業、PK-513Lによる裁断作業は、Scan Snapが自動スキャンしている間に同時並行的に進めることが可能である。慣れてくれば、普通の単行本、新書本、文庫本であれば、概ね10分で1冊のPDF化が完了する。

【閑話休題】

土日の作業で、おおよそ90冊の電子書籍ができあがった。作業後には左写真のように多量の紙ゴミが排出される。このゴミ捨て方にも一工夫が必要と思われるが、それはさておき、作業前にはあまり意識していなかったことに気づいた。わずか90冊の電子書籍化作業で、10数時間の作業が必要となったのだ。テレビつけながらのナガラ作業ではあるが、拘束時間もさることながら、身体(特に腰)への負担も大きい。土日をフルに使っても、電子化できたのは蔵書のわずか5%にも満たない。こうなってくると、果たしてこの作業は完結するのか、はたまた割に合う作業なのか、という疑問がわき上がってくる。率直に言って、全ての蔵書を電子書籍化するのは、かなり厳しい道のりと言わざるを得ない。しかし、単に時間がかかるというだけで、電子書籍化作業、すなわち「自炊」の意義を結論づけるのは全くもって面白くない。評価する以上はそれなりの理屈が必要である。次回はマゴナ研究室の分析力を総動員し、電子書籍化作業の経済性についてレポートしてみたい。乞うご期待である。(笑)

土日の作業で、おおよそ90冊の電子書籍ができあがった。作業後には左写真のように多量の紙ゴミが排出される。このゴミ捨て方にも一工夫が必要と思われるが、それはさておき、作業前にはあまり意識していなかったことに気づいた。わずか90冊の電子書籍化作業で、10数時間の作業が必要となったのだ。テレビつけながらのナガラ作業ではあるが、拘束時間もさることながら、身体(特に腰)への負担も大きい。土日をフルに使っても、電子化できたのは蔵書のわずか5%にも満たない。こうなってくると、果たしてこの作業は完結するのか、はたまた割に合う作業なのか、という疑問がわき上がってくる。率直に言って、全ての蔵書を電子書籍化するのは、かなり厳しい道のりと言わざるを得ない。しかし、単に時間がかかるというだけで、電子書籍化作業、すなわち「自炊」の意義を結論づけるのは全くもって面白くない。評価する以上はそれなりの理屈が必要である。次回はマゴナ研究室の分析力を総動員し、電子書籍化作業の経済性についてレポートしてみたい。乞うご期待である。(笑)

2010年05月09日

激写、ヤンバルクイナ

筆者が小学生の頃、沖縄県に生息する天然記念物といえば「ノグチゲラ」がその代表であったが、最近では、1981年に新種として認められた「ヤンバルクイナ」に完全にその座を奪われている。テレビでは「サーターアンダギー」の歌う「ヤンバルクイナが飛んだ」がヒットし、『ヤンバルクイナは飛んだんだ あの雲の切れ間に向かって~』というフレーズを一度は聞いたことがあるに違いない。(左写真は琉球切手に描かれたノグチゲラ)

筆者が小学生の頃、沖縄県に生息する天然記念物といえば「ノグチゲラ」がその代表であったが、最近では、1981年に新種として認められた「ヤンバルクイナ」に完全にその座を奪われている。テレビでは「サーターアンダギー」の歌う「ヤンバルクイナが飛んだ」がヒットし、『ヤンバルクイナは飛んだんだ あの雲の切れ間に向かって~』というフレーズを一度は聞いたことがあるに違いない。(左写真は琉球切手に描かれたノグチゲラ)

それほど親しまれているヤンバルクイナだか、その生息地は沖縄の北部の原生林、山原(やんばる)地域に限定されており、ほとんどの沖縄県民は、その実物を拝むことはない。かくいう筆者もテレビや剥製以外でその姿を確認したことがなかったのである。

ところが、先日、数年振りに沖縄北部の東海岸を巡り、最北端の辺戸岬に向かうドライブの途中で、ヤンバルクイナに遭遇する幸運に恵まれた。国道58号を安田(あだ)から楚洲(そす)を経由し、奧(おく)に向かって北上すると、道路のそこかしこに「ヤンバルクイナに注意」といった電光掲示板や標識が目に付く。道路の脇は雑木林で民家も見あたらない。当然に、人っ子ひとりなく、対向車も数分に1台といった状況だ。しかし「ヤンバルクイナに注意」の標識の数が半端ではない。

ところが、先日、数年振りに沖縄北部の東海岸を巡り、最北端の辺戸岬に向かうドライブの途中で、ヤンバルクイナに遭遇する幸運に恵まれた。国道58号を安田(あだ)から楚洲(そす)を経由し、奧(おく)に向かって北上すると、道路のそこかしこに「ヤンバルクイナに注意」といった電光掲示板や標識が目に付く。道路の脇は雑木林で民家も見あたらない。当然に、人っ子ひとりなく、対向車も数分に1台といった状況だ。しかし「ヤンバルクイナに注意」の標識の数が半端ではない。

「これだけ標識があるのなら、ヤンバルクイナに会えるかも」などと話しているうちに、30mほど先の藪に小さな鳥影を確認した。車から降りてゆっくりと近づいたが、もはや影も形も見あたらない。一瞬のことであったので確信は持てないが、ヤンバルクイナの可能性は高い。こうなってくると、ドライブの目的は、急遽、ヤンバルクイナ捜索に変更だ。全域F2.8(35mm-125mm)のレンズを装着したデジタル一眼レフカメラ(CANON Kiss X2)のスイッチを入れ、助手席のカミさんに手渡し、撮影即応態勢に移行する。カメラの設定は藪の薄暗い状況を想定し、絞り優先のF2.8とする。続いて、車の窓を全開し30Km/hで低速走行、後部座席の子供二人を含めた四人で周りを注意深く監視する。

この状態で数分走ると、こんどは右前方にかすかに動く物体を発見した。よく見ると赤いくちばしのヤンバルクイナではないか。すぐさま車を路肩に寄せ、一眼レフを構えて連写である。撮影した写真は合計12枚。写真に記録されるEXIF情報から確認すると要した時間は11秒。ヤンバルクイナの発見から車を止めて撮影に移るのが約5秒とすると、この遭遇劇はほんの10数秒間の出来事である。「ヤンバルクイナに注意」の看板の多さはダテではない。ドライバーは本当に注意して走行しなければならなかったのだ。写真は撮影した中で一番写りのいい一枚であるが、どこにヤンバルクイナがいるのかは簡単には分からない。これでは「ウォーリーを探せ」だ。そこで、写真の中央部分を拡大したのが次の写真である。ここまで拡大すればヤンバルクイナであることが明らかだ。

この状態で数分走ると、こんどは右前方にかすかに動く物体を発見した。よく見ると赤いくちばしのヤンバルクイナではないか。すぐさま車を路肩に寄せ、一眼レフを構えて連写である。撮影した写真は合計12枚。写真に記録されるEXIF情報から確認すると要した時間は11秒。ヤンバルクイナの発見から車を止めて撮影に移るのが約5秒とすると、この遭遇劇はほんの10数秒間の出来事である。「ヤンバルクイナに注意」の看板の多さはダテではない。ドライバーは本当に注意して走行しなければならなかったのだ。写真は撮影した中で一番写りのいい一枚であるが、どこにヤンバルクイナがいるのかは簡単には分からない。これでは「ウォーリーを探せ」だ。そこで、写真の中央部分を拡大したのが次の写真である。ここまで拡大すればヤンバルクイナであることが明らかだ。

ヤンバルクイナとの遭遇劇はあっという間であったが、その後もスロー走行で捜索活動を続けていると、後部座席の子供2名がまたもや藪の中にヤンバルクイナを発見した。また、翌日の琉球新報には「5月はヤンバルクイナの繁殖期で活発になる時期」との記事が掲載された。このような絶好なタイミングに、たまたま山原路をドライブしたことが、一日に二度(もしかしたら三度?)もヤンバルクイナにお目にかかれる幸運につながったのである。この幸運に味をしめ、今後、ドライブ途中で「○○に注意」看板を見つけた時は、安全運転に心がけつつ、周りの状況に注意を払っても損はないと思うのであった。(笑)

ヤンバルクイナとの遭遇劇はあっという間であったが、その後もスロー走行で捜索活動を続けていると、後部座席の子供2名がまたもや藪の中にヤンバルクイナを発見した。また、翌日の琉球新報には「5月はヤンバルクイナの繁殖期で活発になる時期」との記事が掲載された。このような絶好なタイミングに、たまたま山原路をドライブしたことが、一日に二度(もしかしたら三度?)もヤンバルクイナにお目にかかれる幸運につながったのである。この幸運に味をしめ、今後、ドライブ途中で「○○に注意」看板を見つけた時は、安全運転に心がけつつ、周りの状況に注意を払っても損はないと思うのであった。(笑)

=======琉球新報の記事 引用開始=======

餌求めクイナの親子 きょうから「愛鳥週間」(2010年5月10日)

野鳥や自然環境保護の普及啓発を図る「愛鳥週間」が10日から始まる。野鳥が繁殖や子育ての時期を迎えている本島北部のやんばるの森では、4月下旬から5月上旬の大型連休中に国の天然記念物ヤンバルクイナが道路沿いを活発に動き回る姿や、親鳥がひなを引き連れて餌を探す姿が撮影された。一方で、この時期には道路を横断するクイナが交通事故に遭う被害も後を絶たず、今年は4月末までに8件発生。その後も2件相次ぎ、8日現在、計10件。4月までの発生件数は過去最多となり、23件発生した2007年の最悪ペースを上回る可能性も懸念される。環境省やんばる野生生物保護センターでは、国頭村内の道路沿いに安全運転を促す看板を設置して、注意を呼び掛けている。愛鳥週間は16日まで。15日には金武町億首川で野鳥観察会も開催される。

=======引用終了=======

2010年01月10日

何でも洗おうプロジェクト第二弾 スラックスの水洗い

5月9日の記事では革靴の水洗いを取り上げたが、今回はその続編、「スラックスの水洗い」である。最近では水洗い可能なスラックスも登場しているが、一昔前のスラックスは、当然に洗濯(水洗い)は御法度で、汚れはドライクリーニングで落とすしか方法がなかった。財政難に悩むマゴナ研究室では、スーツの購入は年に一着、多くても二着である。このため、最近はやりの水洗い可能なスラックスの保有は一本のみで、残りは昔ながらのドライクリーニングタイプである。

筆者の生活拠点となる沖縄は冬でも汗ばむ日が多い。このため、スラックスも二日履くとクリーニング店へ直行だ。しかし、このクリーニング代がばかにならない。スラックス一本のクリーニング代を230円、一年間の出勤日数を250日と仮定すると、スラックスにかかるクリーニング代は年間28,750円となる。最近はスーツの価格破壊が進行し、吊しで1万円、イージーオーダーが5万円程度であることを鑑みると、たかがスラックスのランニングコストはいかにも高いといわざるを得ない。

こうした中、最近では「スーツを水洗いします」と宣伝するクリーニング店をそこかしこで見かけるようになってきた。クリーニング店の宣伝文句は「ドライクリーニングでは落ちない汗や脂質を洗い流すことで、黄ばみやいやな臭いを根こそぎシャットアウト」といった類である。新しもの好きの筆者は、ぜひともお願いしたくなる衝動に駆られるが、よくよく考えると、水洗いなら自宅でもできるのではないかという気がする。さらには、かさむクリーニング代の一部を節約できるのではないか、というスケベ根性もわき上がってくる。果たしてネットで検索すると、ちゃんと水洗いの仕方が紹介されているではないか。そこで今回は、公開手順を参考に、「スラックスの水洗い」にチャレンジし、その効能を検証することにした。

実験にあたっては、洗濯に失敗した時のことも考えて、一番古いスラックスをタンスから引っ張り出してきた。ところが、かかっていたクリーニング店のビニールを剥がしてビックリである。スラックスの至る所にカビが発生しているではないか(左写真)。クリーニング後一度も履いていないにもかかわらず、カビが発生したのは、ドライクリーニングでは脂質が十分に洗い流されなかったためと推察できる。図らずもクリーニング店の宣伝文句が、実験前に確認される事態となってしまった。それはさておき、スラックスの状態を再確認すると長年にわたるドライクリーニングのせいか、生地はバリバリ、ゴワゴワとした質感で、見た目もテカテカしている。

実験にあたっては、洗濯に失敗した時のことも考えて、一番古いスラックスをタンスから引っ張り出してきた。ところが、かかっていたクリーニング店のビニールを剥がしてビックリである。スラックスの至る所にカビが発生しているではないか(左写真)。クリーニング後一度も履いていないにもかかわらず、カビが発生したのは、ドライクリーニングでは脂質が十分に洗い流されなかったためと推察できる。図らずもクリーニング店の宣伝文句が、実験前に確認される事態となってしまった。それはさておき、スラックスの状態を再確認すると長年にわたるドライクリーニングのせいか、生地はバリバリ、ゴワゴワとした質感で、見た目もテカテカしている。

水洗い作業は、タライに40℃程度のぬるま湯を張り適量の合成洗剤を入れることから始まる。ぬるま湯としたのは、「人肌より少し暖かい水温が、汚れが一番落ちやすい」というわが家の財務大臣のコメントを参考にしている。続いてスラックスをタライに放り込み、生地を傷めないように二、三分ほど優しく押し洗いする。(左写真)

水洗い作業は、タライに40℃程度のぬるま湯を張り適量の合成洗剤を入れることから始まる。ぬるま湯としたのは、「人肌より少し暖かい水温が、汚れが一番落ちやすい」というわが家の財務大臣のコメントを参考にしている。続いてスラックスをタライに放り込み、生地を傷めないように二、三分ほど優しく押し洗いする。(左写真)

すると、ドライクリーニング後一度も着用していないにもかかわらず、ぬるま湯はどんどん茶色に変色していく。左写真は手洗い後の洗濯水の様子。この色を見れば、クリーニング店の宣伝文句が決して過大広告ではないことを確信するに違いない。いくら定期的にドライクリーニングに出しても、落ちない汚れがあるというのは本当だったのだ。

すると、ドライクリーニング後一度も着用していないにもかかわらず、ぬるま湯はどんどん茶色に変色していく。左写真は手洗い後の洗濯水の様子。この色を見れば、クリーニング店の宣伝文句が決して過大広告ではないことを確信するに違いない。いくら定期的にドライクリーニングに出しても、落ちない汚れがあるというのは本当だったのだ。

押し洗い後のスラックスは、またもや、ぬるま湯で十分にすすぎ、洗剤を洗い流す。仕上げは、セーターを洗う場合と同じように柔軟剤を入れたぬるま湯で軽くもみ上げる。これで水洗いは完了である。その後は、洗濯機での脱水となるが、その際シワにならないよう、スラックスを洗濯槽内壁に張り付けるように配置し、脱水時間も30秒程度にセットする。

最後の作業は陰干しである。これもなるべくシワが発生しないように、細心の注意を払う。左写真のように、スラックスの形を崩さないように重力をうまく活用する(左写真)。乾燥後は普通にアイロンを掛けて完成である。さて、水洗い後のスラックスの状態はといえば、バリバリ、ゴワゴワとしていた生地はなめらかな感触を取り戻し、テカテカと妙な輝きを放っていた生地は、繊維の凹凸感が甦り、落ち着いた質感を取り戻す。履いた感じもサラサラとした肌触りで、水洗い前と比べると新品ではないかと疑うほどである。その後、4着スラックスを同様の手順で水洗いしたが、同様の成功を収めたことを報告しておく。

最後の作業は陰干しである。これもなるべくシワが発生しないように、細心の注意を払う。左写真のように、スラックスの形を崩さないように重力をうまく活用する(左写真)。乾燥後は普通にアイロンを掛けて完成である。さて、水洗い後のスラックスの状態はといえば、バリバリ、ゴワゴワとしていた生地はなめらかな感触を取り戻し、テカテカと妙な輝きを放っていた生地は、繊維の凹凸感が甦り、落ち着いた質感を取り戻す。履いた感じもサラサラとした肌触りで、水洗い前と比べると新品ではないかと疑うほどである。その後、4着スラックスを同様の手順で水洗いしたが、同様の成功を収めたことを報告しておく。

このように今回のプロジェクトは、一応、成功との評価であるが、全く不安材料がないわけではない。それは生地の「縮み」である。確かに、今回の水洗いでは「縮み」を確認できなかったが、これを何度も繰り返した場合、本当に縮まないのかという点はいまだクリアになっていない。しかし、この検証作業に取り組もうと思うほどマゴナ研究室は暇ではないし、また、貴重なスラックスを研究のために犠牲にすることも、財務大臣の視線を考えると躊躇せざるを得ない。

相も変わらず、問題先送りのテキトーな研究姿勢と受け取られるかもしれないが、そもそも「水洗い」は、頻繁に実施するものではなく、一着あたり年に一回も実施すれば十分である。仮に多少縮むことがあったとしても、縮みを認識できるころには、スラックスの耐用年数が到来していると思われ、大きな問題ではないと判断する。マゴナ研究室としては、この「縮み」の問題については、チャレンジ精神旺盛な皆さんで結論を出していただくことを期待する。できれば、その結果を筆者まで報告いただければ幸いである。(笑)

【閑話休題】

賢い読者の皆さんは、既にお気づきのことと思うが、5月9日の記事のタイトルは「何でも洗おうプロジェクト第一弾 革靴の水洗い」であり、今回は「第二弾」である。つまり、5月時点で筆者の頭の中には第二弾の記事が控えていない限り、あえて「第一弾」という表現を使うことはあり得ない。種を明かすと、このスラックスの水洗いプロジェクトは2008年5月に実施したものである。それが、なかなか筆が進まず、今回やっと報告することができたのだ。複数の記事を同時並行的に気の向くままに書いていると、まま、こういったことも起きてしまう。だからといって、記事の本質を損なうものではないので、あまり気にしないでいただきたいと、勝手に思うのであった。

2009年09月28日

バドミントン写真撮影のヒント

バドミントンのビデオ撮影のノウハウについては、2009年3月20日の記事で解説したが、今回はその続編、写真撮影のノウハウである。といっても、マゴナ研究室における写真撮影の研究は歴史が浅く、知識、技術ともに初心者のレベルを超えていない。実のところ、写真撮影に興味を持ち、中級機クラスのコンパクトデジカメを購入したのが昨年の10月。さらにツボにハマってデジタル一眼レフを購入したのは今年3月であり、写真撮影のノウハウ伝授というには100年早い。

バドミントンのビデオ撮影のノウハウについては、2009年3月20日の記事で解説したが、今回はその続編、写真撮影のノウハウである。といっても、マゴナ研究室における写真撮影の研究は歴史が浅く、知識、技術ともに初心者のレベルを超えていない。実のところ、写真撮影に興味を持ち、中級機クラスのコンパクトデジカメを購入したのが昨年の10月。さらにツボにハマってデジタル一眼レフを購入したのは今年3月であり、写真撮影のノウハウ伝授というには100年早い。

写真の世界は趣味レベルからプロに至るまで愛好家が多く、生半可なウンチクでは失笑を買う恐れがある。したがって、写真撮影に関する記事を掲載することについてはかなり躊躇したが、この1年間、子供の出場したバドミントン大会で数千カットを撮影し悪戦苦闘した経験がある。また、幸いにもバドミントン競技の撮影という極めて限定的なテーマについては、ネット上を検索したところ情報量も少ない。こうした安心感もあり、今回は、筆者が試行錯誤の末たどり着いた「バドミントン競技撮影のヒント」を紹介したい。これまでの「○○の極意」という自信満々のタイトルに比べれば、今回のタイトルがいかに控えめな表現となっているかはご理解いただけると思う。(笑)

バドミントンの試合を観戦した経験のある方には「当たり前だのクラッカー」であると思うが、体育館の状況について若干説明したい。バドミントンはコルクに水鳥の羽を刺した5グラム程度の白色の球、いわゆるシャトルコックをネット越しに打ち合う競技である。シャトルコックはその空力特性から初速と終速の差が極端に大きく飛行曲線は放物線を描く。結果、競技者が視線を上方に向ける機会が多く、外光で競技者がシャトルコックを見失わないように体育館の窓には遮光カーテンが架けられる。体育館内はAUTOモードに設定したカメラのフラッシュが自動発光してしまうほど暗いのだが、当然にフラッシュは厳禁である。この圧倒的な光量不足の状況下で満足のいく写真を撮るためにはそれなりの機材とテクニックが必要となる。

まず機材だが、シャッター優先モード(S)やマニュアルモード(M)を設定できない廉価なコンパクトデジカメでは撮影が困難であることをあらかじめお断りしておく。最低でもシャッター優先モード(S)を備えた中級機クラスのコンパクトデジカメが必要である。さらにデジタル一眼レフに開放F値2.8以下(注)の明るい望遠レンズ(左写真)を準備できれば、撮影が成功する可能性はグンと高まるが、今回の記事では、あえてコンパクトデジカメによる撮影ノウハウを中心に紹介する。基本性能の劣るカメラでそれなりの写真を撮影するには、「絞り」や「シャッタースピード」、「ISO感度」、「オートフォーカス・スピード」などのデジカメ撮影の基本を正確に理解することが必要であり、ひとたびこのノウハウを習得すれば、より高機能なデジタル一眼レフでの撮影はさほど難しくなくなるからである。

まず機材だが、シャッター優先モード(S)やマニュアルモード(M)を設定できない廉価なコンパクトデジカメでは撮影が困難であることをあらかじめお断りしておく。最低でもシャッター優先モード(S)を備えた中級機クラスのコンパクトデジカメが必要である。さらにデジタル一眼レフに開放F値2.8以下(注)の明るい望遠レンズ(左写真)を準備できれば、撮影が成功する可能性はグンと高まるが、今回の記事では、あえてコンパクトデジカメによる撮影ノウハウを中心に紹介する。基本性能の劣るカメラでそれなりの写真を撮影するには、「絞り」や「シャッタースピード」、「ISO感度」、「オートフォーカス・スピード」などのデジカメ撮影の基本を正確に理解することが必要であり、ひとたびこのノウハウを習得すれば、より高機能なデジタル一眼レフでの撮影はさほど難しくなくなるからである。

(注)開放F値はレンズ性能を示し、F値が小さいほど暗い場所でも明るい写真が撮ることができる。左上の機材は、カメラはCANONのEOS KissX2、レンズはTAMRONのSP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) 。

撮影にはパナソニックの中級機クラスのコンパクトデジカメDMC-FZ28(左写真)を使用する。チョット見は一眼レフのようなデザインであるが、大きさはデジタル一眼レフより二回りほど小さく、重量も一眼レフの1kg前後(レンズ込み)と比べると370gと極めて軽量である。スペックは画素数1,070万、焦点距離27mm-486mm (35mm換算)、F2.8-F4.4、撮像素子サイズ1/2.33インチで、F2.8の明るいカールツァイスレンズと486mm(18倍)の超望遠ズームが特徴である。惜しむらくは、画質を左右する撮像素子サイズが普及型のコンパクトデジカメと変わらない1/2.33インチと小振りであることだ。体育館内での撮影では、光を受け止める撮像素子サイズが大きいほど撮影が成功する確率が高く、デジタル一眼レフに比べて撮像素子サイズが10分の1しかない1/2.33インチのコンパクトデジカメではシビアな撮影技術が要求される。

撮影にはパナソニックの中級機クラスのコンパクトデジカメDMC-FZ28(左写真)を使用する。チョット見は一眼レフのようなデザインであるが、大きさはデジタル一眼レフより二回りほど小さく、重量も一眼レフの1kg前後(レンズ込み)と比べると370gと極めて軽量である。スペックは画素数1,070万、焦点距離27mm-486mm (35mm換算)、F2.8-F4.4、撮像素子サイズ1/2.33インチで、F2.8の明るいカールツァイスレンズと486mm(18倍)の超望遠ズームが特徴である。惜しむらくは、画質を左右する撮像素子サイズが普及型のコンパクトデジカメと変わらない1/2.33インチと小振りであることだ。体育館内での撮影では、光を受け止める撮像素子サイズが大きいほど撮影が成功する確率が高く、デジタル一眼レフに比べて撮像素子サイズが10分の1しかない1/2.33インチのコンパクトデジカメではシビアな撮影技術が要求される。

前置きはともかくDMC-FZ28で撮影した写真を確認していただきたい。左写真は一見すると、まあまあ写っているではないかとの印象を与えるが、拡大すると画質は粗くピントも甘い。せいぜい2L判のプリントに耐えられるかどうかという程度である。しかし、この程度の写りでもコンパクトデジカメでの撮影となるとけっこう難しい。逆に言えば、コンパクトデジカメではこの程度の写真が限界であり、これ以上の画質を望むのならデジタル一眼レフに登場していただくしかない。

前置きはともかくDMC-FZ28で撮影した写真を確認していただきたい。左写真は一見すると、まあまあ写っているではないかとの印象を与えるが、拡大すると画質は粗くピントも甘い。せいぜい2L判のプリントに耐えられるかどうかという程度である。しかし、この程度の写りでもコンパクトデジカメでの撮影となるとけっこう難しい。逆に言えば、コンパクトデジカメではこの程度の写真が限界であり、これ以上の画質を望むのならデジタル一眼レフに登場していただくしかない。

[参考] サンプル写真のExif(撮影)情報

撮影モード:シャッター優先(S)

ISO感度:800

シャッタースピード:1/100秒

絞り値:F3.2

露出:-0.66EV

焦点距離:55mm(35mm換算)

手ぶれ補正:あり

ホワイトバランス:オート

オートフォーカス:一点高速

画像サイズ:3420×2565(トリミングなし)

編集ソフトによる明るさ補正:あり

撮影にあたっての最大のポイントは撮影モードの設定である。屋外撮影ならプログラムモード(P)に設定すればほとんど問題は生じないが、体育館の場合には光量不足のためシャッタースピードが1/30秒とか1/60秒のスローシャッターに自動設定され、被写体ブレが頻発する。被写体ブレを止めるには、シャッター優先モード(S)を選択し最低でもシャッタースピード1/100秒以上に設定する必要がある。できれば1/250秒以上が望ましいが、シャッタースピードを上げすぎると適正露出の限界を超え、液晶に表示される画像はどんどん暗くなっていく。ISO感度を上げることで適正露出の範囲を広げることは可能だが、ISO感度を上げすぎると副作用で画質が粗くなってしまう。テレビCMでは高感度(高ISO)を売りにしているデジカメも多いが、そもそも撮像素子が小さいコンパクトデジカメでは1600以上のISO設定はあまり実用的ではない。筆者の感覚ではDMC-FZ28のISO感度は800までが実用領域である。つまりカメラ設定だけでは、被写体ブレを止めるのに必要なシャッタースピードと明るさの両方の条件を満たすことはできないのだ。

問題は、「被写体ブレ」の解消と「明るさ」のどちらを優先するかということになるが、バドミントン競技の撮影においては、「被写体ブレ」の回避を最優先とし、露出不足は画像編集ソフトで補うというのが正解だ。ところが画像編集ソフトによる明るさ補正もやり過ぎると画質の悪化を招く。したがって、実際の撮影にあたっては、ISO感度、シャッタースピード、絞り、露出の諸パラメータを調和のとれた最適レベルに設定することがキモとなる。しかし、これらのパラメータの最適値は体育館の照明状況によって大きく変化するため値そのものにそれほど意味はなく、大切なのは適切な設定値を得るための手順であり、次にそれを示す。

[手順1] ISO感度を画質的に我慢できる限界の高感度に設定する。高感度に設定すると画像の粒子感が強くなり、いわゆるザラついた写真になる。どこまで我慢できるかは撮影者の感覚しだいであるが、コンパクトデジカメでは400から800が限界と思われる。なお、撮像素子がAPS-Cサイズのデジタル一眼レフでは1600くらいまでは実用領域であり、フルサイズのフラッグシップクラスともなると3200以上でも問題ない品質を確保できるようである。

[手順2]シャッター優先モード(S)を選択し、シャタースピードを1/100秒~1/125秒に設定する。コートを激しく動き回る競技者の動きを止めるには、1/100秒では遅すぎるのだが、コンパクトデジカメの性能を勘案すると、このあたりのシャッタースピードで我慢しなければならない。当然、シャッターのタイミングもシビアになり失敗写真の確率も高まることから、とにかくジャンジャカ撮影することが大切である。筆者も1日400~500枚は撮影する。

[手順3]上記の手順を踏んで、さらにF値を小さく設定できる場合には、シャッタースピードを可能な限り高速側に設定する。例えば、1/100秒を1/160秒に再設定する。この状態で露出が適正範囲に入っているのなら設定作業は終わりである。しかし、暗い体育館ではシャッタースピードを1/100に設定しても露出不足となる場合がある。その時はパソコンの画像編集ソフトでの明るさ補正を前提に露出不足については観念しなければならない。

以上が設定作業の基本的考え方だが、コンパクトデジカメの望遠レンズは、レンズの広角端ではF値は小さく(明るく)なり、望遠端ではF値は大きく(暗く)なるという特性にも気を付けなければならない。つまり被写体をズームアップするとレンズは暗くなる。体育館が暗く露出不足が生じている場合には、過度のズームアップは厳禁である。そのような場合は、なるべくレンズの広角側で撮影することで露出不足をカバーしつつ、画像の余分な部分については画像編集ソフトのトリミング機能でカットするのが正解となる。

加えて、コンパクトデジカメでの撮影にはもう一つの難関がある。それはシャッターを押すタイミングである。デジタル一眼レフと異なりコンパクトデジカメは液晶画面を見ながら撮影するいわゆるライブビュー撮影が普通である。ところが、ライブビュー画面に示される映像は、レンズを通して画像素子に到達した映像を液晶画面上に再生したものであり、実際の被写体の動きよりほんの少し遅れている。スナップ写真では大きな問題とならないが、動きの激しいスポーツ写真ではこのコンマ何秒かのズレが致命傷となる。液晶画面を見てシャッターを切っても、被写体の現実の動きはその先を行っており、イメージ通りの画像が得られない。コンパクトデジカメで動きの激しい被写体を撮影するには、あらかじめ被写体の動きを予想し、液晶に表示される映像の動きより少し早いポイントでシャッターを切るしかない。しかし、この技術の習得には、ひたすらシャッターを切りカメラの癖をつかむしかない。

さらなる難点は、コンパクトデジカメはオートフォーカスのスピードがデジタル一眼レフに比べて圧倒的に遅いことである。普通に被写体を狙ってシャッターを押しても、ピントが合うまでに時間がかかることから、シャッタータイミングを逃してしまう。したがって、ピント合わせには「置きピン」と呼ばれる技法を使うしかない。これは、予め被写体が動いてくると思われる場所に、シャッターを半押し状態でピントをロックしておき、そこに被写体が動いてきたときにシャッターを全押しするのである。しかし、これが的確にできるようになるためには、バドミントンの競技者の動きに対する深い洞察が必要であり、恐らく初めてバドミントン競技を観戦する皆さんには、競技者の動きを予想することは極めて困難であるに違いない。

このように、コンパクトデジカメでバドミントン競技を撮影するには、カメラの設定に対する理解、画像編集ソフトのノウハウ、バドミントン競技への深い理解の3つが必要であり相当の困難が伴う。しかし、それでもできあがった写真が満足いく保証はどこにもない。実は、筆者がDMC-FZ28を購入してわずか半年後にデジタル一眼レフを購入したのも、コンパクトデジカメでは満足のいく写真が撮れなかったのが最大の理由である。客観的に見てDMC-FZ28は悪いカメラではない。筆者も屋外撮影ではコンパクトで望遠のきくDMC-FZ28を持ち出すことが多い。しかし、バドミントン競技に関しては、コンパクトデジカメによる撮影は難易度が高い上に写真品質もそれなりで、あまりお勧めできないのが実態である。読者の皆さんには今回の記事内容を応用した上で、デジタル一眼レフで満足のいく写真を撮影してほしいと願うばかりである。(笑)

2009年05月09日

なんでも洗おうプロジェクト 第一弾! 革靴の水洗い

沖縄の5月は梅雨時であるが、今年はなかなか雨が降らない。それどころか、例年なら天気のグズつくゴールデンウィークも快晴続きである。おそらく最近流行の「異常気象」に違いないが、気候変動を憂うばかりではつまらない。マゴナ研究室では、この季節はずれの晴天を活かし、お天気ならではのプロジェクトを実行に移すことにした。

沖縄の5月は梅雨時であるが、今年はなかなか雨が降らない。それどころか、例年なら天気のグズつくゴールデンウィークも快晴続きである。おそらく最近流行の「異常気象」に違いないが、気候変動を憂うばかりではつまらない。マゴナ研究室では、この季節はずれの晴天を活かし、お天気ならではのプロジェクトを実行に移すことにした。

以前、テレビで革靴を水洗いするクリーニング店が紹介されていた。革製品に水洗いは御法度と思っていたが、くたびれた革靴が新品のように甦り、衛生的な効果も期待できるとのこと。筆者も常々衛生面は意識しており、一日履いた革靴はその日のうちに中敷きを引き出し「陰干し」にしている。しかし、雑菌が繁殖するのか革靴内部は次第に臭くなっていく。Yシャツや背広は定期的にクリーニングするにもかかわらず、革靴は廃棄処分までクリーニングされることはない。自宅で革靴を水洗いできれば、家計に優しいだけでなく、足元の衛生環境の改善にもつながることから、実行のチャンスを窺っていたのである。

実験対象となる革靴は、アサヒシューズの「通勤快足」(型番M3134、現在製造中止)という、少し洒落っ気の入った商品名のビジネスシューズである。インナー部分は通気性の高い化学繊維「ゴアテックス」でカバーされており、タワシでゴシゴシ洗っても革へのダメージは少ない。さらに購入価格も1万円程度と手頃であり、仮にプロジェクトが失敗に終わっても財布へのダメージも小さい。まさに実験にはうってつけである。

水洗いは、大きめのタライに40℃程度の「ぬるま湯を」張ることから始まる。冷水でも熱湯でもないのは、衣類の洗濯で汚れが落ちやすいのが「ぬるま湯」であり、革靴もきっと同じに違いないと推測したからだ。洗剤には強力脱臭で評判の「GAIN」を適量入れ撹拌する。そこに革靴をドボンと沈めるが、革靴には大きな浮力が働くため、そのままではプカプカ浮いてしまう(写真左)。こうゆう時は革靴が完全に水没するように、水を張った洗面器を重し代わりに革靴の上に載せるのがコツである。

水洗いは、大きめのタライに40℃程度の「ぬるま湯を」張ることから始まる。冷水でも熱湯でもないのは、衣類の洗濯で汚れが落ちやすいのが「ぬるま湯」であり、革靴もきっと同じに違いないと推測したからだ。洗剤には強力脱臭で評判の「GAIN」を適量入れ撹拌する。そこに革靴をドボンと沈めるが、革靴には大きな浮力が働くため、そのままではプカプカ浮いてしまう(写真左)。こうゆう時は革靴が完全に水没するように、水を張った洗面器を重し代わりに革靴の上に載せるのがコツである。

1 時間ほど経過したら、おもむろに革靴を取り出し、今度はタワシで革靴の表面およびインナーをゴシゴシと洗う。強く擦ると革の表面が傷つくのではないかとの不安に駆られるが、心配無用である。安物の「通勤快足」も無傷であったことを報告しておく。この作業のキモは手加減しないことである。すると、いままで革の表面を覆っていたワックスの膜が徐々に剥がれてくる。このワックスの残骸をひと欠けらも残さずに取り除くことが、最後の美しい仕上がりを約束する。左写真は剥がれつつあるワックスの様子。

時間ほど経過したら、おもむろに革靴を取り出し、今度はタワシで革靴の表面およびインナーをゴシゴシと洗う。強く擦ると革の表面が傷つくのではないかとの不安に駆られるが、心配無用である。安物の「通勤快足」も無傷であったことを報告しておく。この作業のキモは手加減しないことである。すると、いままで革の表面を覆っていたワックスの膜が徐々に剥がれてくる。このワックスの残骸をひと欠けらも残さずに取り除くことが、最後の美しい仕上がりを約束する。左写真は剥がれつつあるワックスの様子。

続いて乾燥作業に移る。本当は陰干しが革には優しいと思われるが、一日で作業を終えたかったことから、今回は直射日光下での急速乾燥を試みた。快晴ということもあり5時間で乾燥は完了した。最後の仕上げはワックス塗りとなる。固形ワックスをたっぷり塗り込み、少し乾燥したところで革靴の表面をストッキングの切れ端でムラなく磨き上げ、艶を出す。左写真はワックスを塗る前(右)と塗った後(左)の様子。

続いて乾燥作業に移る。本当は陰干しが革には優しいと思われるが、一日で作業を終えたかったことから、今回は直射日光下での急速乾燥を試みた。快晴ということもあり5時間で乾燥は完了した。最後の仕上げはワックス塗りとなる。固形ワックスをたっぷり塗り込み、少し乾燥したところで革靴の表面をストッキングの切れ端でムラなく磨き上げ、艶を出す。左写真はワックスを塗る前(右)と塗った後(左)の様子。

水洗い前はテカって安物っぽい輝きを放っていた革靴は、不要なワックスを剥ぎ取ったことで新品時の落ち着いた質感を取り戻す。また、履きつぶされ「型くずれ」していたものが、新品のようにシャッキとした形状を取り戻す。これは全く予想外の効果であった。当然、雑菌は根こそぎシャットアウトされ、臭いも完全に消えている。今回の「革靴水洗いプロジェクト」は大成功との自己評価である。

プロジェクトでは、朝に1足目を洗い始め、その乾燥途中でプロジェクトの成功を確信したことから、昼過ぎに残る4足のクリーニングに移り、夕刻には全ての作業が完了した。左写真は水洗い作戦が完了し、靴箱へ帰還する連合艦隊さながらの「通勤快足」の雄志である。(笑)

プロジェクトでは、朝に1足目を洗い始め、その乾燥途中でプロジェクトの成功を確信したことから、昼過ぎに残る4足のクリーニングに移り、夕刻には全ての作業が完了した。左写真は水洗い作戦が完了し、靴箱へ帰還する連合艦隊さながらの「通勤快足」の雄志である。(笑)

【閑話休題】

マゴナ研究室には全く同じ革靴が5足あり、それぞれが月曜日から金曜日に割り当てられている。つまり、革靴は一日履いたら翌週までお休みである。このことを人に話すと奇異な目で見られることも多いが、それなりのメリットがあることを紹介したい。

[メリット1] 同じ靴を一週間に一度しか履かないので、靴が傷まないことに加え、十分に乾燥させることができ衛生的にも良い。

[メリット2] 毎日同じデザインの靴を履くのでコーディネイトに迷うことがない。逆に言えば、どの背広にも合うように、オーソドックスなタイプの靴しか選べないというデメリットもある。

このように、全く同じ靴を5足揃えることは、面倒くさがり屋の皆さんには十分な評価をいただけると過信しているが、オシャレに気遣う皆さんにはナンセンスに映るに違いない。まあ世の中、いろいろな価値観があるということで、この話を締めくくりたいが、最後に一つ、筆者が同じ種類の靴を履き回すきっかけとなった映画を紹介したい。それはデヴィッド・クローネンバーグ監督の「ザ・フライ」という映画である。主人公のマッド・サイエンティストこと「蝿男」が、同じ種類の靴、ジャケットをいくつもクローゼットの中に収納しているシーンがある。これがネタである。

個人的には「ザ・フライ」は、サイエンスホラー映画としては出色の出来映えであると評価しているが、「あまりにも気持ち悪い」という印象が強く残っているため、小心者の筆者はDVDを持っているにもかかわらず、未だ見返したことがないのであった。(笑)

2009年04月26日

蘇るLavie C LC900/7

先日、壊れたはずのノートPCが、いつの間にか蘇るという不思議な現象に遭遇した。2006年6月11日の記事で紹介したとおり、マゴナ研究室のメインマシンは、Pentium4 3.06GHzを搭載するNECの超弩級ノートLavie C LC900/7である(左写真)。このマシンは2006年6月に電源故障により一度マザーボードを交換しているが、昨年の7月頃、使用中に突然電源が落ちる症状が二、三回続き、ついには電源ボタンが全く反応しなくなった。ACコードを接続した状態でバッテリーの充電ランプは点灯しているが、スイッチを何度押してもBIOS、HDDともに反応しないのである。

先日、壊れたはずのノートPCが、いつの間にか蘇るという不思議な現象に遭遇した。2006年6月11日の記事で紹介したとおり、マゴナ研究室のメインマシンは、Pentium4 3.06GHzを搭載するNECの超弩級ノートLavie C LC900/7である(左写真)。このマシンは2006年6月に電源故障により一度マザーボードを交換しているが、昨年の7月頃、使用中に突然電源が落ちる症状が二、三回続き、ついには電源ボタンが全く反応しなくなった。ACコードを接続した状態でバッテリーの充電ランプは点灯しているが、スイッチを何度押してもBIOS、HDDともに反応しないのである。

販売店のグッドウィルに持ち込んだところ、最悪の場合、マザーボードの交換となり、修理代金は5万円程度とのこと。幸いにも販売店の5年保証に加入しており、購入価格の10%、2万円はカバーされることから、実費負担は3万円前後となる。店員から「修理箇所の確認のために、修理をしなくても6千円の見積もり費用が必要です」と念を押されたが、3万円でメインマシンが蘇るのであれば、ゼロエミッションを推進するマゴナ研究室としては本望である、と修理を依頼したのであった。

それから2週間後、グッドウィルから12万円の修理見積もり上がってきた。修理診断書には『電源が入らない(メインボード)、画面表示に暗くなる部分がある(LCD)ことを確認しました。また、HDDに物理エラーがありWindowsが起動しない。FDを読まない、左右ヒンジが緩い(ヒンジL・R、LCDフロントカバー、LCDリアカバー)ことを確認いたしました』との記述があり、販売店からは「マザーボード、LCD、HDD、FD」の交換が必要と告げられた。交換不要なのはDVDとバッテリーくらいだ。

確かにLCDに暗い部分があるのは認識していたが交換するほどではない。また、FDの不具合も認識していたが、最近ではFDを使う機会も無く全く気にもしていなかった。それにしても、12万円の修理代はあんまりである。補修パーツを指定し修理費用を抑えることも可能だが、それでも5万円の出費は覚悟しなければならない。LCDの寿命を考えると修理依頼のコストパフォーマンスは低いと言わざるを得ない。仕方なく修理は諦め、コジマ電気で代替マシン Lavie LL850/MG1K(左写真)を132,800円で購入したのである。新しいPCの話題はさておき、修理を諦めたことによりLavie C LC900/7は手元に戻ってきた。梱包を解くのも面倒くさくずっと放置していたが、それが先日、せめてHDD、メモリ、CPUだけでも回収しようと思い9カ月振りに電源を入れたところ、BIOSの起動画面が表示されたのである。しかもHDDの回転音も聞こえるではないか。

確かにLCDに暗い部分があるのは認識していたが交換するほどではない。また、FDの不具合も認識していたが、最近ではFDを使う機会も無く全く気にもしていなかった。それにしても、12万円の修理代はあんまりである。補修パーツを指定し修理費用を抑えることも可能だが、それでも5万円の出費は覚悟しなければならない。LCDの寿命を考えると修理依頼のコストパフォーマンスは低いと言わざるを得ない。仕方なく修理は諦め、コジマ電気で代替マシン Lavie LL850/MG1K(左写真)を132,800円で購入したのである。新しいPCの話題はさておき、修理を諦めたことによりLavie C LC900/7は手元に戻ってきた。梱包を解くのも面倒くさくずっと放置していたが、それが先日、せめてHDD、メモリ、CPUだけでも回収しようと思い9カ月振りに電源を入れたところ、BIOSの起動画面が表示されたのである。しかもHDDの回転音も聞こえるではないか。

サービスセンターは何の部品も交換していないにもかかわらず、不具合の一部が解消されていたのだ。もしかしたらと思いグーグルでLavie C LC900/7の不具合情報を検索したところ、『先日、早速エアーダスターを買い、いざ埃を吹き飛ばそうとパソコンの分解に再挑戦。やっぱり特殊なネジは外せなかったのでそのままにして、青竜斬さんのパワープレイを試させていただきました。その結果、見事に熱暴走は解消された模様です。どうもいろいろとお世話になりました!』という記述がヒットした。その時、今回の故障は「埃」がキーワードであったのではないかとピンときたのである。サービスセンターは修理箇所の確認のために、マシン内部の「埃」をブロアーで吹き飛ばしている。そのことはPCの換気ファン部分に「埃」一つないことからも確認できる(左写真)。部品交換が無い以上、おそらく電源スイッチが反応しなかったのはマシン内に堆積した「埃」が原因であり、電源トラブルによる突然のシャットダウンがHDDの不良セクタを発生させたと推測されるのだ。

サービスセンターは何の部品も交換していないにもかかわらず、不具合の一部が解消されていたのだ。もしかしたらと思いグーグルでLavie C LC900/7の不具合情報を検索したところ、『先日、早速エアーダスターを買い、いざ埃を吹き飛ばそうとパソコンの分解に再挑戦。やっぱり特殊なネジは外せなかったのでそのままにして、青竜斬さんのパワープレイを試させていただきました。その結果、見事に熱暴走は解消された模様です。どうもいろいろとお世話になりました!』という記述がヒットした。その時、今回の故障は「埃」がキーワードであったのではないかとピンときたのである。サービスセンターは修理箇所の確認のために、マシン内部の「埃」をブロアーで吹き飛ばしている。そのことはPCの換気ファン部分に「埃」一つないことからも確認できる(左写真)。部品交換が無い以上、おそらく電源スイッチが反応しなかったのはマシン内に堆積した「埃」が原因であり、電源トラブルによる突然のシャットダウンがHDDの不良セクタを発生させたと推測されるのだ。

PCが全く反応しないのであれば、個人での修理はほとんどお手上げだが、BIOSが走りHDDが回っているのなら話は別だ。HDDフォーマット、OSインストールで、PCが蘇る可能性は十分にある。実際にチャレンジしたところ、わずか2、3時間の作業で死んだはずのマシンが蘇ったのである。修理代金があまりにも高額のため修理を断念したが、そのおかげで6,000円の費用で修理が完了し、マゴナ研究室には「災い転じて福となす」という状況が到来したのである。しかし一方では、今回のサービスセンターの対応を見るにつけ、リサイクル社会の到来はまだ遠いことも改めて実感させられた。簡単な修理で蘇るはずのPCがサービスセンターから高額の修理費用を宣告され、多くのPCが廃棄処分の憂き目にあっているであろうことも容易に想像できたのである。

もっとも、サービスセンターの取った行動も理解できないわけではない。メーカーの修理サービスに必要なコストは、大雑把にいえば部品代金と技術社員の人件費である。特に人件費は馬鹿にならない。技術社員が時間をかけて本当の故障箇所を突き止めても、その人件費をまともに修理費用に反映させると修理代金がトンデモない金額になってしまう。特に日本のように労働コストが高い状況では、メーカーは単純な部品交換で対応するほうが人件費を削減でき、修理サービス提供にかかるコストを削減できる可能性が高い。また、最近の電化製品はそもそも製品寿命が長くないため、一つの部品を修理しても別の部品で不具合が発生する可能性が残ってしまう。つまり、メーカーとしては、一カ所を修理しても次から次に新たな故障が発生し、顧客から嵐のようなクレームを受ける危険性もあるのだ。

ゼロエミッションの実践には、サービスセンターのこうした対応は問題が多いが、これはメーカーだけの責任ではない。技術進歩のスピードが早い分野においては消費者のニーズもうつろい易く、製品のマーケットにおける商品寿命も短くなりがちである。結果、メーカーは製品の耐久性をマーケットの商品寿命に合うようにコントロールせざるを得ない。このように消費者、メーカーともに、短い製品寿命を是認している状況では、そもそも一つの製品を長く使うというリサイクルの考えは成り立ちにくいのだ。もっとも、メーカーは技術進歩のスピードや消費者のニーズを意図的にコントロールすることもある程度可能であると思われるが、いずれにしても、ゼロエミッションの実現には、消費者およびメーカー双方が納得できるように、技術進歩のスピードをコントロールするのが重要なテーマになる。

ところが、偉そうなことを言ってもマゴナ研究室の独断で技術進歩のスピードを決定できるわけでもなく、当面は、個人の責任と努力においてゼロエミッション社会の推進に協力しなければならない。折しも「100年に一度の経済危機」が訪れているとのことであり、当研究室においても家計防衛および地球環境への貢献の観点から、電子製品が故障した場合には「修理の前に埃を飛ばすことを忘れずに実践しよう」と改めて心に誓うのであった。(笑)

2009年03月20日

ビデオ撮影の極意(バドミントン編)

先日、中学生になる娘のバドミントン大会に出かけた。当然のことだが、父親の役割はビデオ撮影である。体育館に到着すると、案の定、多くの父兄がビデオ撮影に取り組んでいる。しかし、残念なことに誰一人としてバドミントンの正しい撮影技術を習得しているようには見えない。全員がいい加減な角度から被写体を撮影していたのだ。中にはコート上を往復するシャトルを追いかけている方もいる。これでは、視聴者を船酔いに状態に陥れるブレブレ映像となるのは必至だ。できあがった映像について、子供の成長記録としての意義は否定しないが、競技力向上に資する試合記録としては今一歩と言わざるを得ない。

では、どうして正しいバドミントンの撮影方法を誰も知らないのか。理由は明白である。オリンピックでのオグシオやスエマエペアの大活躍により、バドミントンの認知度は確実に上がっているが、依然としてマイナー競技であることに変わりない。試合がテレビ放映される機会はゼロに近いといっても過言ではない。このため、ほとんどの父兄はバドミントンの試合放送を見たこともなく、どのように撮影すれば良いのか分からなかったのである。

しかし、ここで朗報だ。マゴナ研究室ではこれまでもビデオ撮影に関するさまざまなノウハウ(ビデオ撮影の極意①、②、③、④)を紹介してきたが、今回は、北京オリンピックや全日本総合選手権の映像分析により解明した「バドミントンの撮影の極意」を惜しげもなく公開したい。これにより、バドミントン部のご子息を持つ全てのご父兄が、競技力向上に資するバミントンの撮影技術をいとも簡単に会得できるのであった。裏を返せば、この撮影ノウハウは、いとも簡単に会得できるほど単純なのである。(笑)

ここからが本題である。一般に、バドミントンの試合では、1階のアリーナ(競技場)に入れるのは競技者と審判だけである。したがって、父兄の撮影ポイントは2階観覧席に限定される。この時、最適な撮影ポイントは一カ所しかない。そのポイントは左図に示されるコートのセンターラインの延長線上である。この場所から、コートを見下ろす形で撮影するのだ。

ここからが本題である。一般に、バドミントンの試合では、1階のアリーナ(競技場)に入れるのは競技者と審判だけである。したがって、父兄の撮影ポイントは2階観覧席に限定される。この時、最適な撮影ポイントは一カ所しかない。そのポイントは左図に示されるコートのセンターラインの延長線上である。この場所から、コートを見下ろす形で撮影するのだ。

次に注意すべきは、コートをどのような構図で長方形のビデオ映像に収めるかである。これについてはコートから撮影ポイントまでの距離によって、二通りの方法が考えられる。

まず、コートと撮影ポイントに一定の距離が確保され、コート全面がビデオ映像内に収まる場合である。この場合、左写真のように手前コートのエンドラインをビデオ映像の下限ギリギリに合わせ、コート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限に合うようにズームを調整する。この構図で画面を固定すると、選手がハイクリアー(いわゆる高い球)を打った時、シャトルが画面から一瞬消え、シャトルの落下途中で再び画面に現れるが、一時的なシャトル消失については何ら違和感なく試合進行を楽しむことができるので、ご安心いただきたい。逆に、シャトルの軌道が全て確認できるように広角で撮影すると、コート奧のプレーヤーが豆粒大となり、プレーの模様が全く確認できなくなってしまうので、これは避けなければならない。

まず、コートと撮影ポイントに一定の距離が確保され、コート全面がビデオ映像内に収まる場合である。この場合、左写真のように手前コートのエンドラインをビデオ映像の下限ギリギリに合わせ、コート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限に合うようにズームを調整する。この構図で画面を固定すると、選手がハイクリアー(いわゆる高い球)を打った時、シャトルが画面から一瞬消え、シャトルの落下途中で再び画面に現れるが、一時的なシャトル消失については何ら違和感なく試合進行を楽しむことができるので、ご安心いただきたい。逆に、シャトルの軌道が全て確認できるように広角で撮影すると、コート奧のプレーヤーが豆粒大となり、プレーの模様が全く確認できなくなってしまうので、これは避けなければならない。

次は、不幸にもコートと撮影ポイントの距離が稼げずコート全面がビデオ映像内に収まらない場合である。この時は、左写真のようにコート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限を合わせ、手前コートの全てが映らなくても我慢するのだ。この構図では手前コートのプレーヤーがコート後方に移動すると画面から一時的に消えるが、それについては諦めるしかない。プレーヤーの動きに合わせてカメラを動かすと、画像はブレブレ映像になってしまい、見るに堪えないどころか、視聴者は強度の船酔い状態に陥ってしまう。不幸にもストレートで試合が決着しても、2ゲームのうち1回はご子息が正面を向いているシーンが残るので、特に問題ないと諦めるしかないのである。(笑)

次は、不幸にもコートと撮影ポイントの距離が稼げずコート全面がビデオ映像内に収まらない場合である。この時は、左写真のようにコート奧の選手の頭上少し上にビデオ映像の上限を合わせ、手前コートの全てが映らなくても我慢するのだ。この構図では手前コートのプレーヤーがコート後方に移動すると画面から一時的に消えるが、それについては諦めるしかない。プレーヤーの動きに合わせてカメラを動かすと、画像はブレブレ映像になってしまい、見るに堪えないどころか、視聴者は強度の船酔い状態に陥ってしまう。不幸にもストレートで試合が決着しても、2ゲームのうち1回はご子息が正面を向いているシーンが残るので、特に問題ないと諦めるしかないのである。(笑)

【閑話休題】

今回、娘が出場した大会は団体戦であった。試合は、第一ダブルス、シングルス、第二ダブルスの順番で進行し、勝ち数で勝敗を決する。原則、第一ダブルス、シングルスで連勝した場合は、第二ダブルスの試合はない。ただし、初戦だけはお情けで勝敗に関係なく第二ダブルスの試合が行われる。娘は第二ダブルスであったが、今回の大会では、ベスト16まで第一ダブルス、シングルスが連勝したために娘の出番は全く無かった。しかもベスト8を決める試合では、第一ダブルス、シングルスが連敗したために、結局、ビデオ撮影の機会は初戦だけとなり、筆者は体育館で無為な時間を過ごしたのであった。この間二日である。いくらバドミントン好きといっても、これではあまりにも退屈だ。この状況について、娘は「秘密兵器が秘密のまま終わった」と笑ったが、筆者は「秘密兵器」どころか「不発弾」に違いないと思うのであった。(笑)

2008年12月21日

本邦初、泡盛古酒の統一価格理論

物理学の分野においては、ニュートン力学、アインシュタイン(写真左)の相対性理論の登場など幾度ものパラダイムシフトを経て、今日もなお統一理論を求める研究が続けられている。一方、泡盛の経済価値に関する研究分野においては、これまで実のある研究成果は皆無であったといっても過言ではない。泡盛愛飲家は、泡盛の風味、歴史、製法などについて多くのウンチクを語ってきた。ところが、その経済的側面について議論することはほとんどなかったのである。しかし、3年におよぶマゴナ研究室の古酒(くーす)価格の実証分析により、これまで泡盛愛飲家が待望してやまなかった「泡盛古酒価格の統一理論」の解明が近づいている。などと、今回は自画自賛の書き出しからスタートである。(笑) (写真は「A Picture Gallery of Famous Physicists」より転載)

物理学の分野においては、ニュートン力学、アインシュタイン(写真左)の相対性理論の登場など幾度ものパラダイムシフトを経て、今日もなお統一理論を求める研究が続けられている。一方、泡盛の経済価値に関する研究分野においては、これまで実のある研究成果は皆無であったといっても過言ではない。泡盛愛飲家は、泡盛の風味、歴史、製法などについて多くのウンチクを語ってきた。ところが、その経済的側面について議論することはほとんどなかったのである。しかし、3年におよぶマゴナ研究室の古酒(くーす)価格の実証分析により、これまで泡盛愛飲家が待望してやまなかった「泡盛古酒価格の統一理論」の解明が近づいている。などと、今回は自画自賛の書き出しからスタートである。(笑) (写真は「A Picture Gallery of Famous Physicists」より転載)

マゴナ研究室では、2006年12月6日、2007年2月21日の記事で山川酒造および瑞泉酒造の古酒価格について考察した。その結論は「泡盛古酒価格はおおむね12%の連続複利計算で決定される」であり、次の数式で表される。

泡盛古酒価格=P0×e^(0.12×t)

P0:新酒の販売価格

e:自然対数の底(=2.178)

t:古酒としての貯蔵期間(年)

数式は直感的になじみにくい連続複利計算となっているが、これを比較的理解しやすい離散関数式に変換すると、次の数式で表すことができる。なお、数式の変換および連続複利計算の基本的な考え方は、2006年12月6日の記事で確認願いたい。

泡盛古酒価格=P0×(1+0.13)^t

この泡盛古酒の価格決定式の公表は、筆者の知る限り本邦初であり、座布団三枚程度の自己評価は十分にある。しかし、これで完ぺきとはいえない。価格決定式は2006年12月時点における販売価格と貯蔵年数の関係を表しているにすぎず、たまたま指数関数が当てはまったという可能性も否定できない。個人的には、泡盛古酒の価格決定式が指数関数に近似するという考え方はおおむね正しいと考えるが、それも仮説の域を超えていない。そこで今回は泡盛古酒の価格決定プロセスをファイナンス理論の観点から検証し、「泡盛古酒価格の統一理論」としてその完成を目指してみたい。まず、検証作業を進めるにあたり幾つかの仮定を置いてみる。

[仮定1]

泡盛製造業者は、製造後の泡盛を新酒として発売するか、または数年間貯蔵した後に古酒として販売するかを、それぞれの行為から得られる利益を比較することで決定している。つまり、泡盛製造業者は新酒として販売するより、数年寝かして古酒として販売するほうがもうかると思えば、新酒の販売を控え古酒として貯蔵する。

[仮定2]

消費者の新酒および古酒に対する需要は不変である。この前提のもとでは、新酒の供給減少は現時点における新酒価格の上昇をもたらす一方、一定時間経過後に古酒の供給が増加し、将来の古酒価格の下落を引き起こす。

[仮定3]

泡盛市場には、多数の泡盛製造業者が参加し、製造した泡盛を新酒として販売するか、または古酒を販売するかをそれぞれの思惑で決断する一方、泡盛市場は超過需要や超過供給を解消するよう効率的に機能し、泡盛市場では常に需要と供給が一致する販売価格が成立する。

ここからが本題である。この極めて経済合理的な価格決定プロセスが常に成り立つという前提のもとで、泡盛製造業者の行動は次の通り表される。

[変数]

泡盛の新酒販売価格:P0

古酒の貯蔵年数:t

t年間貯蔵した泡盛の古酒販売価格:Pt

泡盛の原価率:α (製造原価・一般管理費等を含む)

古酒を1年間貯蔵する費用:C

泡盛製造業者が製造直後の泡盛を新酒として販売する場合の利益は、[新酒販売価格:P0]-[原価:P0・α]で計算されP0-P0・αとなる。一方、製造業者は新酒をt年間貯蔵し古酒として販売することも可能である。その場合の利益は、[古酒販売価格:Pt]-[原価:P0・α]-[t年間の貯蔵費用:C・t]で計算され、Pt-P0・α-C・tとなる。先に示した[仮定1]から[仮定3]が成り立つ効率的な泡盛市場においては、新酒販売による利益と古酒販売による利益は一致することから、P0-P0・α=Pt-P0・α-C・tの関係が成り立つ。

これをPtについて解くと、

Pt=P0+C・t …① が得られる。

数式①は「古酒の販売価格は、新酒販売価格に貯蔵コストを加えて決定される」ことを表している。しかし、この数式①を縦軸が泡盛価格(P)、横軸が貯蔵年数(t)のグラフにプロットすると、古酒の販売価格は「P0を切片とする傾きCの直線」で表され、冒頭に説明した泡盛古酒の価格決定式 [泡盛古酒価格=p0×(1+0.13)^t]の指数関数式には似ても似つかない。その原因は数式①が割引現在価値の概念を導入していないことに起因していると思われる。そこで、数式①に割引現在価値の概念を導入したうえで、あらためて泡盛古酒の価格決定式について考察してみよう。

最初に割引現在価値の考え方を簡単に整理してみる。あなたが100円を銀行に預ける場面を想像してもらいたい。銀行に預けられた100円には毎年利息が付く。さらに翌年、その利息を元金に加えまた預金すれば、預金は複利計算で増えていく。「預金利率がプラスである限り、将来の100円 より 現在の100円の価値が大きい」という関係が成り立つ。この関係を数学的に表現すると、100円の預金を利回りr%でt年間運用すると、預金はt年後には100×(1+r)^tに増える。預金利回りrが2%の場合には、(1+r)は1.02となり、現在の100円は5年後には100円×1.02^5=110.4円となる。逆の視点に立ち、将来の100円を現在の価値、すなわち割引現在価値に引き直すと、100円÷1.02^5=90.5円が得られる。この関係を一般化すると、t年後におけるa円の割引現在価値はa× 1/(1+r)^tで表され、この時、rは割引率と呼ばれる。

次に、この割引現在価値の概念を踏まえた上で、古酒の製造、貯蔵、販売から得られる現金の受け払い(キャッシュフロー)を整理してみる。左表における「-」符号は泡盛製造業者から現金(キャッシュ)が出て行くこと、逆に「+」符号は現金が業者に入ってくることを表している。泡盛製造業者が古酒販売によって得られる利益は、キッャシュフローの割引現在価値の合計に一致することから、次の式が得られる。

次に、この割引現在価値の概念を踏まえた上で、古酒の製造、貯蔵、販売から得られる現金の受け払い(キャッシュフロー)を整理してみる。左表における「-」符号は泡盛製造業者から現金(キャッシュ)が出て行くこと、逆に「+」符号は現金が業者に入ってくることを表している。泡盛製造業者が古酒販売によって得られる利益は、キッャシュフローの割引現在価値の合計に一致することから、次の式が得られる。

[古酒販売の利益]=[古酒販売業者のキャッシュフローの合計]

=Pt/(1+r)^t -P0・α -C/(1+r) -C/(1+r)^2 -C/(1+r)^3 … -C/(1+r)^(t-1) -C/(1+r)^t

さらに、泡盛市場が先に示した[仮定1]から[仮定3]を満たし効率的に機能すると仮定すると、製造した泡盛を新酒で販売する泡盛製造業者と古酒として販売する業者の利益は一致することから、次の関係が成り立つ。

P0 -P0・α=Pt/(1+r)^t -P0・α -C/(1+r) -C/(1+r)^2 -C/(1+r)^3 … -C/(1+r)^(t-1) -C/(1+r)^t

両辺の-P0・αを消去したうえで、両辺に(1+r)^tを掛けPtについて整理すると次式が得られる。

Pt=P0・(1+r)^t +[C・(1+r)^(t-1) +C・(1+r)^(t-2) +C・(1+r)^(t-3) … +C・(1+r) +C]

この時、[C・(1+r)^(t-1) +C・(1+r)^(t-2) +C・(1+r)^(t-3) … +C・(1+r) +C] の部分は、初項C、公比(1+r)の等比級数の和であることから、公式によりC・[(1+r)^t-1]/rと整理することができ、先の数式にこれを代入すると次式が得られる。

Pt=P0・(1+r)^t+ C・[(1+r)^t-1]/r …②

この数式②が、ファイナンス理論から導かれた泡盛古酒の新しい価格決定式である。ここに至るまでの退屈な数式展開作業で、既に気を失っている読者もおられると思うが、後しばらくご辛抱いただきたい。(笑)

気合を入れて数式②を眺めてみよう。ここで面白いことに気づく。第1項のPt=P0・(1+r)^tは、rに0.13を代入すると、2006年12月6日の記事で示した旧価格決定式「泡盛古酒価格=P0×(1+0.13)^t」そのものとなる。つまり新価格決定式は、「泡盛古酒の価格は年率r%の複利計算で算出される」という旧価格決定式を内包しているのだ。さらに、第2項C・[(1+r)^t-1]/rは、先に説明したとおり「毎年発生する貯蔵費用Cの割引現在価値の合計」を表している。つまり、数式②は割引現在価値の概念を導入したことにより一見複雑な算式に見えるが、基本的には数式①「Pt=P0+C・t」と同様に「古酒の販売価格は、新酒販売価格に貯蔵コストを加えて決定される」と解釈することができるのだ。同時に、旧価格決定式が「古酒の貯蔵費用を考慮していない」という構造的欠陥も明らかになったのであった。

ところで、2006年12月6日の記事には次の記述がある。

=====引用開始=====

はじき出された価格決定式は次の通りだ。

販売価格=1580.3×e^(0.1243×貯蔵年数)

決定係数=0.9936

指数近似曲線は、決定係数99%と極めてよく当てはまっており、この価格決定式に貯蔵年数を代入すれば、やまかねの販売価格の理論値が計算できる。果たして、貯蔵年数に35年を代入したところ122,500円が算出された。この値は「やまかね 1971」の販売価格150,000円にかなり近い。今回は限定100本の販売でありディスカウントは見込めないが、「やまかね 1971」が仮に量産されれば、2割引の12万円程度で販売される可能性は十分ありうる。つまり、理論価格との差額約3万円は限定販売のプレミアムと解釈でき、価格決定式の妥当性はかなり高いと判断できる。

=====引用終了=====

前回の分析では、価格決定式から算出した理論値は実際の販売価格を下回っていた。この差について、当時は限定販売のプレミアムと結論づけていたが、これまでの分析により、その解釈が間違いであることが明らかになった。新理論に基づけば理論値と販売価格の差額27,500円は、毎年発生する貯蔵費用の割引現在価値の合計と見なすべきであったのだ。ここでこの関係を明らかにするために、古酒の1年間の貯蔵費用:Cについて、C=P0・β(βは定数)の関係が成り立つという新たな仮定を導入したい。その上で、理論値と販売価格の価格差27,000円の推計の際に用いられた変数(パラメーター)、P0=1,580.3、t=35、r=0.13を数式②の第2項、P0・β・[(1+r)^t-1]/rに代入すると、1580.3・β・[(1+0.13)^t-1]/0.13=27,500が成り立つ。これをβについて解くとβ=0.0318が得られる。つまり、C=P0・β(βは定数)という関係により、古酒の年間の貯蔵費用は新酒販売価格のおおよそ3%と推計されたのであった。

ここに至って、マゴナ研究室としては、2006年12月6日の記事で紹介した泡盛古酒の価格決定式を次のとおり改定したい。

(改定前) 泡盛古酒価格=P0×(1+0.13)^t

(改定後) 泡盛古酒価格=P0×(1+0.13)^t+P0×0.031×[(1+0.13)^t-1]/0.13 …③

確認のために、P0=1530としたうえで、縦軸を泡盛価格(Pt)、横軸を貯蔵年数(t)とするグラフに、改訂後の泡盛古酒の価格決定式から得られた古酒価格をプロットしてみよう。この時、数式③の第1項 P0・(1+0.13)^tは赤色の曲線で表示され、第2項のP0・0.031・[(1+0.13)^t-1]/0.13は青色の曲線で表される。合計は黒色の曲線で表され泡盛古酒価格を示す。繰り返しになるが、泡盛古酒価格は、新酒販売価格のt年後における価値を示す青色の曲線と、毎年発生する貯蔵費用を表す赤色の曲線との和、すなわち黒色の曲線として表されるのである。

確認のために、P0=1530としたうえで、縦軸を泡盛価格(Pt)、横軸を貯蔵年数(t)とするグラフに、改訂後の泡盛古酒の価格決定式から得られた古酒価格をプロットしてみよう。この時、数式③の第1項 P0・(1+0.13)^tは赤色の曲線で表示され、第2項のP0・0.031・[(1+0.13)^t-1]/0.13は青色の曲線で表される。合計は黒色の曲線で表され泡盛古酒価格を示す。繰り返しになるが、泡盛古酒価格は、新酒販売価格のt年後における価値を示す青色の曲線と、毎年発生する貯蔵費用を表す赤色の曲線との和、すなわち黒色の曲線として表されるのである。

最後に、これまでコメントを避けてきた割引率、r=0.13について考察を加える。ファイナンス理論によると、泡盛製造業に事業失敗のリスクが無ければ、rは国債の金利と同じになるというのが常識である。しかし、国と違い泡盛製造業は固有の事業リスクを抱えている。ファイナンス理論においては、事業リスクを勘案した割引率を算出するにはCAPM(キャップエム:Capital Asset Pricing Model:資本資産価格形成モデル)という考え方があるが、この説明にはさらに数ページを要することから、以下では、ザックリと割引率rは泡盛製造業の標準的な営業利益率に近似するという仮定をおく。

泡盛製造業の営業利益率をネットで検索したところ、「泡盛業界の現状と課題、展望」(りゅうぎん調査、平成18年4月)に、1999年度から2001年度にかけての泡盛売上高、営業利益のデータ(左表参照)が掲載されている。このデータから営業利益率を算出すると、1999年度0.10、2000年度0.11、2001年度0.11となる。これらの値は推計値の0.13にかなり近い値であり、0.02程度の差異は誤差の範囲内と認識できる。当研究室としては理論値0.13はおおむね真実の姿を反映していると判定したい。

泡盛製造業の営業利益率をネットで検索したところ、「泡盛業界の現状と課題、展望」(りゅうぎん調査、平成18年4月)に、1999年度から2001年度にかけての泡盛売上高、営業利益のデータ(左表参照)が掲載されている。このデータから営業利益率を算出すると、1999年度0.10、2000年度0.11、2001年度0.11となる。これらの値は推計値の0.13にかなり近い値であり、0.02程度の差異は誤差の範囲内と認識できる。当研究室としては理論値0.13はおおむね真実の姿を反映していると判定したい。

ここに至って、ようやく今回の「泡盛古酒の統一価格理論」の証明は終了である。残念ながら貯蔵費用のβに関しては、関連データの入手が困難なことから、先に示した「古酒の貯蔵費用は新酒販売価格のおおよそ3%と推計された」という分析結果は、あくまで仮説の域を超えていない。しかし、マゴナ研究室としては、真実の姿は仮説と大差ないと信じている。冒頭「統一理論の解明が近づきつつある」などとぶち上げながら、最後の証明作業が完了していないことに対し、「またかよ~」という批判の声も聞こえないわけではないが、泡盛古酒価格について、これほど真剣に取り組んだ研究は本邦初であり、その努力に免じて、読者の皆さんにはぜひともご容赦いただきたいと思うのであった。(笑)

【閑話休題】

今回の記事では「分かりやすさを第一に抽象的な表現」を心がけた。一般には「分かりやすく具体的に説明する」というのが普通だと思われるが、些細なことに囚われて物事を複雑に理解するよりも、枝葉末節をそぎ落とし単純化したほうが本質の理解を助ける場合も多い。今回がまさにそれに当てはまる。しかし、この分析姿勢にも留意すべき点がある。そのことを理解してもらうために、筆者の大好きな次の小話を紹介しよう。

「学者たちの乗った船が暴風にあって無人島に漂着した。缶詰の食料はたくさんあるのだが、あいにく缶切りがすべて無くなってしまっていた。そこで、各分野の学者が、それぞれの専門知識を利用して、缶切りなしで缶詰を開けるという課題に挑戦することになった。まず、科学者が、海水中の塩分で缶を腐食させる方法を試みたが、失敗した。つぎに、物理学者が太陽光線の利用を試みたが、これもうまくいかなかった。最後に経済学者が登場した。彼の提案は、次の言葉ではじまった。『ここに缶切りがあるものと仮定しよう』...」

(経済学の散歩道 野口悠紀夫(1985) 日本評論社 より引用)

すべての抽象化された理論は仮定から始まる。裏を返せば、仮定が適切な場合のみ、理論は真実に到達し「分かりやすく抽象的に表現する」ことを可能にする。さて、今回の記事における数々の仮定が適切なものかどうかは、ぜひとも皆さん自身で判断していただきたいところである。(笑)

2008年10月19日

バドミントンのダイエット効果(決定版)

一世を風靡したビリーズブートキャンプへの入隊からおおよそ一年が経過した。残念ながらというか当然というか、今ではビリー隊長はマスコミから完全にDELETEされ、マゴナ研究室の真面目な二等兵も隊長不在のまま除隊扱いの憂き目にあっている。しかし、日本国では今年4月から「特定健康診査・特定保険指導」という名のメタボリック撲滅運動が始まっており、マゴナ研究室におけるメタボ掃討作戦もビリー隊長の失踪如何にかかわらず、その継続が強く求められているのであった。(左画像は厚生労働省のHPより転載)

一世を風靡したビリーズブートキャンプへの入隊からおおよそ一年が経過した。残念ながらというか当然というか、今ではビリー隊長はマスコミから完全にDELETEされ、マゴナ研究室の真面目な二等兵も隊長不在のまま除隊扱いの憂き目にあっている。しかし、日本国では今年4月から「特定健康診査・特定保険指導」という名のメタボリック撲滅運動が始まっており、マゴナ研究室におけるメタボ掃討作戦もビリー隊長の失踪如何にかかわらず、その継続が強く求められているのであった。(左画像は厚生労働省のHPより転載)

過去2回の記事、「ビリーズブートキャンプの効果や如何に」(2007年7月14日)、「ビリーズブートキャンプのその後」(2007年10月13日)では、ブートキャンプのダイエット効果、さらにはブートキャンプに代わって登場したバドミントンのダイエット効果について分析している。今回の記事はその続編であり、バドミントンのダイエット効果を1年間にわたる捨て身の臨床試験で実証した決定版である。

バドミントンといえば、最近では北京オリンピックの「スエマエ」こと末綱・前田ペアの予想外の活躍でがぜん注目を集めた競技である。前評判の高かったビューティペア「オグシオ」こと小椋・潮田ペアが、後に金メダルを獲得した中国の「オナベペア」(杜セイ、于洋組)に粉砕されたのは残念であったが、これはクジ運が悪かったと諦めるしかない。それにしても、オリンピック日本選手団の大活躍により、今までテレビ放送の機会が極端に少なかったバドミントンの認知度が急速に高まったのは、競技歴わずか1年の筆者としても嬉しい限りである。

さて、これからが本題である。左表は筆者の2007年6月18日から2008年9月13日までの体重、体脂肪率、体脂肪、バドミントンのプレイ回数の実測値である。体重、体脂肪率の値は、起床からおおよそ30分後の計測値を一週間毎に単純平均している。二日酔いのため、時々測定漏れ(欠値)が生じたこともあったが、そもそもが大雑把なプロジェクトであることから、あまり気にしないでおきたい。(笑) ちなみに、バドミントンは1回につき概ね2時間の運動で体重が1~2kg減少する程度である。

さて、これからが本題である。左表は筆者の2007年6月18日から2008年9月13日までの体重、体脂肪率、体脂肪、バドミントンのプレイ回数の実測値である。体重、体脂肪率の値は、起床からおおよそ30分後の計測値を一週間毎に単純平均している。二日酔いのため、時々測定漏れ(欠値)が生じたこともあったが、そもそもが大雑把なプロジェクトであることから、あまり気にしないでおきたい。(笑) ちなみに、バドミントンは1回につき概ね2時間の運動で体重が1~2kg減少する程度である。

続いて、この計測値の可視化に取り組んでみる。左のグラフは横軸に計測期間を取り、縦軸に、体重(左目盛)、体脂肪(右目盛)を示している。体重はダイエットプログラム開始時点の65kgから着実に右方下がりで推移し、2008年の5月以降は概ね60kgで安定している。体重の減少を見る限りダイエットは成功したといえる。しかし、ダイエットの成否を体重の変化だけで判断するのは危険だ。重要なのは体脂肪の変化である。体重減少が体脂肪の減少によるものであればオッケーだが、筋肉も減少するようでは健康的なダイエットとはいえない。理想は適度な運動と食事制限により、筋肉を落とさずに身体の代謝を上げることで脂肪を燃焼させることにある。この関係を確認するために、右目盛の体脂肪に着目してみる。右目盛と左目盛のスケールは一致していることから、理想的なダイエットならば、紫色の体重と青色の体脂肪の折れ線は一致するか、もしくは体脂肪が体重以上に減少するはずだ。筆者の場合、2007年11月から2008年5月までの7カ月間は体重の減少が1kg程度体脂肪のそれを上回っているものの、体重の減少幅と体脂肪の減少幅がほぼ見合っていることから、健康的なダイエットであったと判断できる。

続いて、この計測値の可視化に取り組んでみる。左のグラフは横軸に計測期間を取り、縦軸に、体重(左目盛)、体脂肪(右目盛)を示している。体重はダイエットプログラム開始時点の65kgから着実に右方下がりで推移し、2008年の5月以降は概ね60kgで安定している。体重の減少を見る限りダイエットは成功したといえる。しかし、ダイエットの成否を体重の変化だけで判断するのは危険だ。重要なのは体脂肪の変化である。体重減少が体脂肪の減少によるものであればオッケーだが、筋肉も減少するようでは健康的なダイエットとはいえない。理想は適度な運動と食事制限により、筋肉を落とさずに身体の代謝を上げることで脂肪を燃焼させることにある。この関係を確認するために、右目盛の体脂肪に着目してみる。右目盛と左目盛のスケールは一致していることから、理想的なダイエットならば、紫色の体重と青色の体脂肪の折れ線は一致するか、もしくは体脂肪が体重以上に減少するはずだ。筆者の場合、2007年11月から2008年5月までの7カ月間は体重の減少が1kg程度体脂肪のそれを上回っているものの、体重の減少幅と体脂肪の減少幅がほぼ見合っていることから、健康的なダイエットであったと判断できる。

次は、分析の根幹ともいえるバドミントンのダイエット効果、すなわち体重ならびに体脂肪減少への影響測定である。分析には、バドミントンのプレイ回数と体脂肪の相関係数を計測する方法が考えられるが、運動量のデータを少し加工する必要がある。少々の運動でいきなり体重や体脂肪は減少しない。体脂肪減少をもたらす筋肉の強化ならびに脂肪燃焼には、ある一定期間の運動が前提となる。問題はどの程度運動すればダイエット効果が現れるかという点である。このことを明らかにするために、バドミントンのプレイ回数を過去に向かって移動平均し、その移動平均期間のバドミントンプレイ回数毎に体脂肪との相関を計測したのが下表である。

[体脂肪とバドミントンプレイ回数(移動平均)の相関係数]

測定期間:2007/10/1~2008/09/28

【プレイ回数】 【相関係数】

1週間移動平均 -0.394

2週間移動平均 -0.563

3週間移動平均 -0.660

4週間移動平均 -0.739

5週間移動平均 -0.805

6週間移動平均 -0.830

7週間移動平均 -0.825

8週間移動平均 -0.824

9週間移動平均 -0.832

10週間移動平均 -0.838

一般的に移動平均期間が長期化するほど体脂肪率との相関係数は高くなる傾向があるが、概ね6週移動平均あたりから相関係数は0.82程度で安定する。つまり「6週間」がポイントである。続いて、バドミントンプレイ回数の6週間移動平均値と体脂肪の関係を左グラフで確認すると、一目瞭然、体脂肪の減少とバドミントンのプレイ回数は完全に連動していることが分かる。

一般的に移動平均期間が長期化するほど体脂肪率との相関係数は高くなる傾向があるが、概ね6週移動平均あたりから相関係数は0.82程度で安定する。つまり「6週間」がポイントである。続いて、バドミントンプレイ回数の6週間移動平均値と体脂肪の関係を左グラフで確認すると、一目瞭然、体脂肪の減少とバドミントンのプレイ回数は完全に連動していることが分かる。

このことから得られる結論は「体脂肪の減少は過去6週間のバドミントンのプレイ回数によって左右される。さらにいえば、筆者が今まで通りの食生活を続けるという前提で、体脂肪12kg、体重60kgを維持するためには、毎週2.5~3.0回程度のバドミントンが必要となる」である。特に、この「6週間」という期間には妙な説得力を感じてしまうが、実は弱点もある。マゴナ研究室は「なぜ6週間か」という問いに答える材料を持ち合わせていないのだ。それはさておき、今回の当たり前ともいえる結論の実証には、それなりの労力が必要であったこともご理解いただき、是非とも、貴方のメタボ撲滅作戦の参考にしていただきたいと願うのであった。(笑)

【閑話休題】

4月以降、記事掲載が滞っていることに対し、数少ない読者から問い合わせがある。なぜ記事を掲載できなかったのか。理由は単純だ。体調不良でも、仕事が忙しかったわけでもない。パソコンが壊れていたのである。最近ではマゴナ研究室の記事の多くは、出張先のホテルか太洋上の機内で書き起こしている。ところが、出張用のノートPC、FLORA210W NL3がキーボードの不良で長らく使えなかったのだ。しかし、先日、Yahooのオークションでキーボードのジャンクパーツ(写真左)を1,500円で入手できたことから、FLORAは完全な復活を遂げた。今後は、従来どおりのペースで記事を掲載したいと、今、この瞬間も太平洋上で誓うのであった。

4月以降、記事掲載が滞っていることに対し、数少ない読者から問い合わせがある。なぜ記事を掲載できなかったのか。理由は単純だ。体調不良でも、仕事が忙しかったわけでもない。パソコンが壊れていたのである。最近ではマゴナ研究室の記事の多くは、出張先のホテルか太洋上の機内で書き起こしている。ところが、出張用のノートPC、FLORA210W NL3がキーボードの不良で長らく使えなかったのだ。しかし、先日、Yahooのオークションでキーボードのジャンクパーツ(写真左)を1,500円で入手できたことから、FLORAは完全な復活を遂げた。今後は、従来どおりのペースで記事を掲載したいと、今、この瞬間も太平洋上で誓うのであった。

2008年04月11日

大坂出張と携帯動画の傾く映像 (その2)

3月9日の記事「大坂出張と携帯動画の傾く映像 (その1)」で、新幹線の車窓から撮影した動画が奇妙に傾いており、しかも車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さいことを報告した。左写真(再掲)はその特徴的なシーンを静止画像として切り出しており、電柱や建物の傾き具合でその状況を確認できる。今回のテーマは、前回記事で先送りした、この超常現象(?)の発生メカニズムを明らかにすることである。なお、以下の説明は、前回の記事内容の理解が必須であることをあらかじめお断りしておく。

3月9日の記事「大坂出張と携帯動画の傾く映像 (その1)」で、新幹線の車窓から撮影した動画が奇妙に傾いており、しかも車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さいことを報告した。左写真(再掲)はその特徴的なシーンを静止画像として切り出しており、電柱や建物の傾き具合でその状況を確認できる。今回のテーマは、前回記事で先送りした、この超常現象(?)の発生メカニズムを明らかにすることである。なお、以下の説明は、前回の記事内容の理解が必須であることをあらかじめお断りしておく。

すでに説明した通り、デジカメの撮影素子に使われるCMOSは、各画素が光を電荷として蓄積するタイミングと、信号として転送するタイミングが異なっている。左図のようにCMOSが10×7の画素から構成されると仮定すると、各画素は下から上に向かってマス目に付された番号の順番に受けた光を記録していく。この時、撮影者が全く移動せずに地上から垂直に立ち上がる物体を撮影すると、物体はCMOS上に赤い直線として記録され撮影者の視覚とCMOS上の記録は完全に一致する。問題が生じるのは、撮影者が移動するケースである。図2に示されるように撮影者が、画素1コマの記録時間で画素一コマ分右に移動すると、本来、地上に対して垂直に立つ被写体は、CMOS上では右に傾く赤い直線として記録される。

すでに説明した通り、デジカメの撮影素子に使われるCMOSは、各画素が光を電荷として蓄積するタイミングと、信号として転送するタイミングが異なっている。左図のようにCMOSが10×7の画素から構成されると仮定すると、各画素は下から上に向かってマス目に付された番号の順番に受けた光を記録していく。この時、撮影者が全く移動せずに地上から垂直に立ち上がる物体を撮影すると、物体はCMOS上に赤い直線として記録され撮影者の視覚とCMOS上の記録は完全に一致する。問題が生じるのは、撮影者が移動するケースである。図2に示されるように撮影者が、画素1コマの記録時間で画素一コマ分右に移動すると、本来、地上に対して垂直に立つ被写体は、CMOS上では右に傾く赤い直線として記録される。

さらに議論を進め、「車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さい」という現象を理解するには、「コペルニクス的」発想の転換が有効である。コペルニクス的と言うと大げさに聞こえるが、「革命的」といった意味ではなく、単に「天動説から地動説への転換」の比喩として捉えていただきたい。つまり、今までは被写体は動かずに撮影者が移動するという前提であったが、今後は、撮影者は動かず逆に被写体が動くという前提で考えるのである。(笑)

新幹線の最高速度はおおよそ時速270kmである。現実世界では観察者が時速270kmで移動しつつ地上の物体を観察しているのだが、コペルニクス的発想の転換にしたがえば、観察者は移動せずに被写体が時速270kmで移動していると考

えるのである。この前提のもとで、「携帯動画の傾く映像」が発生する現象の一般化に取り組んでみたところ、以下の結論が得られた。

[一般化で用いる記号の定義]

a[s] :CMOSが映像を記録する時間。いわゆる、シャッタースピード。

b[m/s]:被写体の移動速度。

c[m] :観察者と被写体との距離。

θ[°] :観察者を頂点とする被写体の移動前と移動後の位置が形成する角度。

図3をご覧いただきたい。CMOSのシャッタースピードをa[s]とすると、b[m/s]で移動する被写体Tは、カメラのシャッターが押されCMOSへの記録が完了する間に、a・b[m]の距離を移動する。撮影者と被写体Tとの距離をc[m]とすると、a[s]の間にCMOSの映像素子への記録が下から上に順々に進むことにより、被写体Tの撮影結果は垂直方向からθ[°]傾くことになる。その関係は数式で次の通り表すことができる。

図3をご覧いただきたい。CMOSのシャッタースピードをa[s]とすると、b[m/s]で移動する被写体Tは、カメラのシャッターが押されCMOSへの記録が完了する間に、a・b[m]の距離を移動する。撮影者と被写体Tとの距離をc[m]とすると、a[s]の間にCMOSの映像素子への記録が下から上に順々に進むことにより、被写体Tの撮影結果は垂直方向からθ[°]傾くことになる。その関係は数式で次の通り表すことができる。

c[m]・tanθ[°]=a[s]・b[m/s] ・・・・式①

次にこれまでの宿題であった「車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さい」という現象を理解するために、観察者からより遠い位置にある被写体T'を図3に書き込んでみたのが図4だ。被写体T'と観察者の距離をc'[m]とした場合、被写体T'の移動距離は被写体Tの移動距離と変わらずa・b[m]となるが、被写体T'の傾きθ'[°]は、被写体Tの傾きθ[°]より小さくなる。

次にこれまでの宿題であった「車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さい」という現象を理解するために、観察者からより遠い位置にある被写体T'を図3に書き込んでみたのが図4だ。被写体T'と観察者の距離をc'[m]とした場合、被写体T'の移動距離は被写体Tの移動距離と変わらずa・b[m]となるが、被写体T'の傾きθ'[°]は、被写体Tの傾きθ[°]より小さくなる。

この関係は次の数式で表すことができる。

c'[m]・tanθ'[°]=a[s]・b[m/s] ・・・・式②

さらに、式①と式②を解くことで、次の数式が導かれる。

tanθ[°]÷tanθ'[°]=c'[m]÷c[m] ・・・・式③

この式③は、「観察者が、同じ速度で移動する近くにある被写体と遠くにある被写体を同時に撮影する場合、それぞれの被写体について観察者と被写体の移動前と移動後の位置から形成される角度の正接(タンジェント)に関する比は、それぞれの被写体の観察者からの距離の比に一致する」ことを示している。例えば、θを30°、θ'を15°とすると、tan30°÷tan15°=0.577÷0.268=2.153となる。この2.153の値は、観察者から見て被写体T'は、被写体Tの2.153倍遠くに位置していることを意味する。

さらに、カメラのシャッタースピードと撮影者の移動スピードが分かれば、数式①を活用して、被写体との距離を計測することも可能となる。現時点では、アドエス(Advanced/W-ZERO3[es])のシャッタースピードに関する情報がないことから、先に示した新幹線からの撮影写真を詳細に解析することはできないが、今後シャッタースピードが明らかになれば、新幹線のスピードを270[km/h]と仮定することで、新幹線の線路から被写体までの距離が推定できてしまうのである。これは伊能忠敬もビックリの三角測量の応用といってもよいであろう。(笑)

さて、今回の記事は、出来の悪いCMOSを使った安物デジカメの新たな活用方法を開拓したことで座布団2枚程度の自己評価である。今後、この発見をどのように活用・発展させるかは全て読者の皆さんに委ねられているといっても過言でないのである。

2008年03月10日

大坂出張と携帯動画の傾く映像 (その1)

いつもは東京出張であるが、今回の目的地は珍しく大坂である。朝一番に沖縄を発ち、大阪には11時過ぎに到着する。用事は午後1時で昼食にかなりの時間を取れる。こういう時こそ、こだわりが必要だ。向かった先は、織田作之助の小説「夫婦善哉」でも有名な、難波、千日通りの「自由軒」(左写真)である。

いつもは東京出張であるが、今回の目的地は珍しく大坂である。朝一番に沖縄を発ち、大阪には11時過ぎに到着する。用事は午後1時で昼食にかなりの時間を取れる。こういう時こそ、こだわりが必要だ。向かった先は、織田作之助の小説「夫婦善哉」でも有名な、難波、千日通りの「自由軒」(左写真)である。

「夫婦善哉」には次の描写がある。『この二三日飯も咽喉へ通らなかったこととて急に空腹を感じ、楽天地横の自由軒で玉子入りのライスカレーを食べた。「自由軒のラ、ラ、ライスカレーはご飯にあんじょうま、ま、ま、まむしてあるよって、うまい」とかつて柳吉が言った言葉を想い出しながら、カレーのあとのコーヒーを飲んでいると、いきなり甘い気持が胸に湧いた。』

自由軒に到着したのは11時半過ぎ。店内はそこそこ賑わっている。あと30分もすれば、満席になるところだ。当然、注文は具の見えないカレーに生玉子が乗った「名物カレー」(左写真)である。さらに注目すべきは、4人の美人ウェイトレスだ。なかでも「千と千尋の神隠し」に登場する「湯婆婆(ゆばあば)」のような髪型のお姉様(?)が印象に残る。美人ウェイトレスについては、これ以上のコメントは避けるが、百聞は一見にしかずというか、是非とも直接確認していただきたいところである。

自由軒に到着したのは11時半過ぎ。店内はそこそこ賑わっている。あと30分もすれば、満席になるところだ。当然、注文は具の見えないカレーに生玉子が乗った「名物カレー」(左写真)である。さらに注目すべきは、4人の美人ウェイトレスだ。なかでも「千と千尋の神隠し」に登場する「湯婆婆(ゆばあば)」のような髪型のお姉様(?)が印象に残る。美人ウェイトレスについては、これ以上のコメントは避けるが、百聞は一見にしかずというか、是非とも直接確認していただきたいところである。

注文を受けたお姉様からは、厨房に向かって「インディアン、ツー」のコールがかかる。後で分かったことだが、名物カレーは正しくは「インディアン・カレー」と言うらしい。味の好みは人それぞれであるが、個人的にはウスターソースとカレールー、生玉子がほどよく混ざったシンプルな味わいは、なかなかいけるとの評価である。

さて、出張の目的である食後の用事もあっという間に終わり、2時30分には新幹線で東京へ向かう。しばらくは読書の時間となるが、途中、車窓から富士山が見えてくると、不思議に映像記録を残したくなる。手持ちのWILLCOMのPHS、通称アドエス(Advanced/W-ZERO3[es])で、富士山を動画撮影してみたのが、次の添付ファイルだ。

動画ファイル→https://www.youtube.com/watch?v=HVoYVwBG42o

ところが、再生映像を見てビックリである。被写体が奇妙に右方向に傾いているのだ。この現象をグーグルで検索したところ、携帯デジカメの撮像素子に使われるCMOSの特性が原因であることが判明した。説明はホームページ『デジカメの「しくみ」』に詳しいが、その内容を要約すると次の通りである。

==== 要約開始 =====

CMOSはCCDに比べて、高速に動くモノを撮影したときに歪んでしまう。CCDは各画素に光を照射しているタイミングと照射が終わって映像信号の転送を開始するタイミングが、すべての画素について同時である。ところが、CMOSはこのタイミングが同時ではない。CMOSでは1つの画素が蓄積した電荷は、その場で増幅して信号として読み出すが、この動作は全ての画素で同時に行えない。左図で説明すると、下の画素が信号を転送し終わるのを待って、その後に上の画素が転送を始めなければならない。このため、上下の画素では信号の転送タイミングだけでなく、光の照射を受けるタイミングもズレてしまう。このような条件で撮影すると、被写体が高速に動いていた場合には、歪んだ画像が記録される。

CMOSはCCDに比べて、高速に動くモノを撮影したときに歪んでしまう。CCDは各画素に光を照射しているタイミングと照射が終わって映像信号の転送を開始するタイミングが、すべての画素について同時である。ところが、CMOSはこのタイミングが同時ではない。CMOSでは1つの画素が蓄積した電荷は、その場で増幅して信号として読み出すが、この動作は全ての画素で同時に行えない。左図で説明すると、下の画素が信号を転送し終わるのを待って、その後に上の画素が転送を始めなければならない。このため、上下の画素では信号の転送タイミングだけでなく、光の照射を受けるタイミングもズレてしまう。このような条件で撮影すると、被写体が高速に動いていた場合には、歪んだ画像が記録される。

====要約終了 ====

上の説明をアドエスでの撮影に当てはめると、カメラが移動している中、CMOSの下から上の画素に向かって順次画像が記録された結果、映像が傾いてしまったことが分かる。ところが、再生映像を子細に観察すると、さらに面白いことに気づく。車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さく、近くにあるほど傾きは大きいのだ。分かりやすくするために、特徴的なシーンを静止画像として切り出したのが左の写真である。

上の説明をアドエスでの撮影に当てはめると、カメラが移動している中、CMOSの下から上の画素に向かって順次画像が記録された結果、映像が傾いてしまったことが分かる。ところが、再生映像を子細に観察すると、さらに面白いことに気づく。車窓から遠くに見える被写体ほど垂直方向からの傾きが小さく、近くにあるほど傾きは大きいのだ。分かりやすくするために、特徴的なシーンを静止画像として切り出したのが左の写真である。

なぜこの現象が生じたのか。高校時代の三角関数を思い起こしながら、瞑想に耽ったところ「これは」という結論にたどり着いた。完全な証明には、あとしばらくの時間が必要だが、すでにイメージは固まっている。ということで、証明は次の機会に譲ることにする。あいかわらずの問題先送りとも受け取られかねない対応だが、そこはまあ、ご容赦いただきたいところである。(笑)

2008年02月01日

壊れたビデオカメラ NV-C7

Panasonic のビデオカメラNV-C7に突然の不具合発生だ。最悪なことに、年に一度の罪滅ぼしの場である家族旅行での出来事である。症状は、録画ボタンを押しても簡単には録画モードに移行しない。かと思えば、やっとのことでスタートした録画モードを終了できない。仕方なく強制的に電源をOFFする始末だ。こんな状態では、マゴナ研究室が誇るビデオ撮影の極意を発揮することができない。しかも、今年は三泊四日の旅行に備えて、バッテリー2個を8千円で新調したばかりである。写真左は通販で購入した中国製の互換バッテリー、右下は純正品。

Panasonic のビデオカメラNV-C7に突然の不具合発生だ。最悪なことに、年に一度の罪滅ぼしの場である家族旅行での出来事である。症状は、録画ボタンを押しても簡単には録画モードに移行しない。かと思えば、やっとのことでスタートした録画モードを終了できない。仕方なく強制的に電源をOFFする始末だ。こんな状態では、マゴナ研究室が誇るビデオ撮影の極意を発揮することができない。しかも、今年は三泊四日の旅行に備えて、バッテリー2個を8千円で新調したばかりである。写真左は通販で購入した中国製の互換バッテリー、右下は純正品。

NV-C7(写真左)は購入から6年7カ月を経過しており、購入先のベスト電器の5年保証も期限切れである。マゴナ研究室の経験則では、ビデオカメラやVTRなど回転系を持つ電子製品の寿命は、日本メーカーの高度な品質管理により5年程度にコントロールされている。したがって、6年7カ月目での不具合発生は優秀であり、本来ならあきらめるべきだ。しかし、怒り心頭に発した家族は、日本メーカーの高度な品質管理に全く思いが至らない。肝心な時に壊れたポンコツマシンに対し、製造物責任を問う発言が飛び出す始末だ。しまいには、撮影者の危機管理能力まで問われ、とんだとばっちりである。

NV-C7(写真左)は購入から6年7カ月を経過しており、購入先のベスト電器の5年保証も期限切れである。マゴナ研究室の経験則では、ビデオカメラやVTRなど回転系を持つ電子製品の寿命は、日本メーカーの高度な品質管理により5年程度にコントロールされている。したがって、6年7カ月目での不具合発生は優秀であり、本来ならあきらめるべきだ。しかし、怒り心頭に発した家族は、日本メーカーの高度な品質管理に全く思いが至らない。肝心な時に壊れたポンコツマシンに対し、製造物責任を問う発言が飛び出す始末だ。しまいには、撮影者の危機管理能力まで問われ、とんだとばっちりである。

故障のタイミングはさすがにまずかったが、一つだけ良いことがある。それはビデオカメラを買い換える完ぺきな理由ができたことだ。最近ではハイビジョン・ビデオカメラの普及が進みつつあるが、NV-C7が現役である以上、なかなか買い換えを財務大臣に発議することができなかった。しかし、今回は完ぺきな理由が存在する。まさに「災い転じて福となす」である。早速、本格的にハイビジョン・ビデオカメラの購入を検討してみた。

ハイビジョン・ビデオカメラは、ビデオコーデック、いわゆる映像の記録方式により、DVDと同一コーデックのMPEG2を用いるHD-DV方式と、高圧縮コーデックのMPEG4を用いるAVCHD(H264)方式の2種類に分類できる。昨年はHV-DVを採用しているメーカーが多かったが、今ではほとんどのメーカーがAVCHDを採用し、デファクトスタンダードとして定着した感がある。両方式は画質にほとんど差がないことから、記録領域がHD-DVの4分の1であるAVCHDの省エネ性が評価とされた形だ。

しかし、AVCHDにも弱点はある。市販の映像編集ソフトでAVCHDに対応しているのは、現時点でユーリード VideoStudio11のみである。しかも、ソフトを軽快に動かすにはPentiumDレベルの最新CPUが必要となる。試しに、友人のVideoStudio11をマゴナ研究室のメーンマシンLaVie C LC900/7D Pentium4 3.06GHzにインストールしてみたが、反応が緩慢で全く使い物にならない。最近入手したPanasonicビデオ総合カタログ(左表)でも、ハイビジョン・ビデオカメラ付属の編集ソフト(HD Writer 2.0J for SX/SD/DX)の動作にはPentiumD 3.0GHz以上が推奨されている。

しかし、AVCHDにも弱点はある。市販の映像編集ソフトでAVCHDに対応しているのは、現時点でユーリード VideoStudio11のみである。しかも、ソフトを軽快に動かすにはPentiumDレベルの最新CPUが必要となる。試しに、友人のVideoStudio11をマゴナ研究室のメーンマシンLaVie C LC900/7D Pentium4 3.06GHzにインストールしてみたが、反応が緩慢で全く使い物にならない。最近入手したPanasonicビデオ総合カタログ(左表)でも、ハイビジョン・ビデオカメラ付属の編集ソフト(HD Writer 2.0J for SX/SD/DX)の動作にはPentiumD 3.0GHz以上が推奨されている。

2006年4月15日の記事で紹介したように、マゴナ研究室では家庭におけるドライブ、旅行、学校行事などのイベント映像をファイルサーバー(LANDISK 、HDL-160U)に保存している。7年間にわたる撮影記録はMPEG2ファイル120本、85GBに達する。仮にハイビジョン・ビデオカメラを購入すると、メーンPCの買い換えは避けられない。加えて、ファイルサーバーの残容量は40GBを切っており、スタンダードサイズの4倍の容量が必要となるハイビジョン映像の保存には、ファイルサーバー設備およびバックアップ装置の更新も必要となる。ざっと見積もっても追加投資は30万円を下らない。

これは財務大臣と折衝するまでもなく、とうてい容認できる投資額ではない。仕方なく今回は修理対応である。修理料金は11,500円、故障個所は録画スイッチの小さなパーツ(左写真)であった。仮にまた故障が発生しても、財政的理由から再び修理対応とならざるを得ない。ところが幸いにも、松下電気はデジタルビデオカメラの補修用性能部品の保有期間を生産完了後8年と定めている。2010年頃には補修部品の在庫が無くなり修理自体が困難となるのは確実だ。

これは財務大臣と折衝するまでもなく、とうてい容認できる投資額ではない。仕方なく今回は修理対応である。修理料金は11,500円、故障個所は録画スイッチの小さなパーツ(左写真)であった。仮にまた故障が発生しても、財政的理由から再び修理対応とならざるを得ない。ところが幸いにも、松下電気はデジタルビデオカメラの補修用性能部品の保有期間を生産完了後8年と定めている。2010年頃には補修部品の在庫が無くなり修理自体が困難となるのは確実だ。

言い換えれば、その時がハイビジョン・ビデオカメラ導入のラスト・チャンスである。しかし、恒常的にキャッシュフローが不足しているマゴナ研究室では、投資がいちどきに集中するのは避けなければならない。合理的選択肢は、来るべきラスト・チャンスに備え、時間分散の手法によりサーバーやメーンPCなどの周辺機器への投資を密かに実行することである。それがハイビジョン・ビデオカメラ購入時の金銭的負担を和らげ、かつ財務大臣に対する目眩ましとして極めて有効な対応といえるのであった。(笑)

2008年01月31日

お知らせ!! メールサーバー稼働

マゴナ研究室は、WEBサーバーに貧弱なノートパソコンを使って配信している。いわゆる自宅サーバーである。WEBサーバーの構築方法については2005年10月31日の記事で触れているが、最近では自宅サーバー構築のハウツー本も多数出版され、誰でも簡単に自宅サーバーを立ち上げることが可能となっている。

こうした中、たまたま書店で、「全部フリーソフトで作る 自宅サーバー for Windows XP 改訂新版」(2007.10.07、著者:林和孝、発行所:(株)ラトルズ、左写真)を見つけた。ページをめくると、紹介されているフリーソフトと当研究室の自宅サーバーで使用しているフリーソフトが、ファイアーウォールを除いて完全に一致していた。偶然とは思うが、これにはビックリだ。おまけに、懸案のメールサーバー構築についての記述もある。早速、書籍を購入し、メールサーバーの立ち上げに取り組んでみた。ルーター設定では若干戸惑ったが、大きなトラブルもなく構築は完了した。

こうした中、たまたま書店で、「全部フリーソフトで作る 自宅サーバー for Windows XP 改訂新版」(2007.10.07、著者:林和孝、発行所:(株)ラトルズ、左写真)を見つけた。ページをめくると、紹介されているフリーソフトと当研究室の自宅サーバーで使用しているフリーソフトが、ファイアーウォールを除いて完全に一致していた。偶然とは思うが、これにはビックリだ。おまけに、懸案のメールサーバー構築についての記述もある。早速、書籍を購入し、メールサーバーの立ち上げに取り組んでみた。ルーター設定では若干戸惑ったが、大きなトラブルもなく構築は完了した。

当研究室では簡単に見栄えの良いホームページを作成できることから、ブログソフトを使い記事を配信している。しかし、ブログにはつきもののコメント機能は使用しておらず、数少ない読者のご意見・感想を知ることができない。そこで、今回のメールサーバー稼働を契機に、当研究室のメールアドレスを公表することにした。今後、マゴナ研究室へのご意見・ご要望等は次のアドレスにメールしていただきたい。ただし、全てのメールに対して返答を保証するものではないことも、あらかじめお断りしておく。

e-mail address :

さて、今回のメールサーバー立ち上げにより、マゴナ研究室ではメールアドレスを無尽蔵に発行することが可能となった。この豊富なメールアドレスの使い道は今のところ何も思い浮かばないが、それはさておき、今までできなかったことが可能になるということは、それだけで、うれしい気持ちになってくるから不思議である。(笑)

2007年12月16日

FLORA210Wのハードディスク交換

ノートPC、FLORA210W NL3のハードディスクの調子が悪い。電源を入れるとウィッ、ウィッ、ウィッという異音とともにディスクのアクセスランプが頻繁に点灯し、いくら待ってもWindowsが起動しない。症状が現れるのは、FLORA210Wの付属品であるクルードル(充電器兼USBドライブ接続器、左写真)に長時間設置した後に使用する場合だ。ところが同じくクルードルに長時間設置していても、出張時には問題なく起動する。このことから、不具合の原因として「今日の必ずトクする一言」にある、 「ハードディスクヘッドの吸着現象」(引用参照)が思いつく。

ノートPC、FLORA210W NL3のハードディスクの調子が悪い。電源を入れるとウィッ、ウィッ、ウィッという異音とともにディスクのアクセスランプが頻繁に点灯し、いくら待ってもWindowsが起動しない。症状が現れるのは、FLORA210Wの付属品であるクルードル(充電器兼USBドライブ接続器、左写真)に長時間設置した後に使用する場合だ。ところが同じくクルードルに長時間設置していても、出張時には問題なく起動する。このことから、不具合の原因として「今日の必ずトクする一言」にある、 「ハードディスクヘッドの吸着現象」(引用参照)が思いつく。

===== 引用開始 =====

1998 June 7 起動しないハードディスクのナゾ(吸着編)

・・・・どうもハードディスクが回っていないようだ。・・・・ 察しの良いムキなら解るだろうが、これはハードディスクの吸着現象である。ハードディスクの電気を落とすとヘッドがランディングゾーンに移動し、ディスク(プラッター)に着地し、同時にヘッドが固定される。この状態ではかなりの衝撃をかけても大丈夫だ。また、プラッターには着陸してもキズが付かないように潤滑剤が塗ってある。問題は離陸である。飛行機と同じで、ハードディスクの事故は離着陸時に多い。・・・・ 日本は米国に比べると湿度が高い。潤滑剤が吸湿して性質が変化してヘッドがプラッターに張り付いてしまう。長い間使わなくても同じ事が起こることがある。間の悪いことに、ハードディスクのスピンドルモーターはDCブラスレスモーターで、コグとかスロットとか言って初動トルクが小さい位置がある。これらの条件が揃うと、プラッターが回らず立ち上がらない。対処はショック療法である。・・・・

===== 引用終了 =====

FLORA210Wは出張時に鞄内で前後左右に揺すられている。この適度の衝撃が吸着現象の解消に役立っていたに違いない。原因さえ分かれば対処は簡単だ。クルードルから取り出したFLORA210Wを使う場合には、躯体を前後・左右・上下におもいっきり振り回し「ハードディスクよ、目を覚ませ!!」と呪文を唱えた後、電源を入れるのが「覚醒の儀式」となっていた。(笑)

FLORA210Wは出張時に鞄内で前後左右に揺すられている。この適度の衝撃が吸着現象の解消に役立っていたに違いない。原因さえ分かれば対処は簡単だ。クルードルから取り出したFLORA210Wを使う場合には、躯体を前後・左右・上下におもいっきり振り回し「ハードディスクよ、目を覚ませ!!」と呪文を唱えた後、電源を入れるのが「覚醒の儀式」となっていた。(笑)

不具合の発生から3カ月間は、この方法で騙しだまし使ってきたFLORA210Wであるが、しだいに少々の刺激では目覚めなくなり、起動時間も長くなってきた。こうなると完全に壊れる前にハードディスクを交換するのが適切な処置となる。交換用パーツを楽天で検索したところ、20GBの新品(MK2006GAL 東芝1.8インチ、写真左)が6,800円で販売されている。現行の容量は15GBであり、5GBの容量アップに加え、キャッシュも512KBから2MBに増加、スピンドルは流体軸受けに変更されている。速攻、購入ボタンをクリックだ。

数日後、ハードディスクが到着した。最初の作業はシステムおよびデータをバックアップである。バックアップには2007年6月10日の記事でも触れたソースネクストの廉価版ソフト「Acronis True Image Personal 2」を使う。次のステップは、PC本体の分解と本命のハードディスクの交換である。これが結構厄介である。FLORA210W の分解には裏側5カ所(左写真の赤丸)、背面3カ所、正面上部1カ所、合計9カ所のネジを全て取り外す必要がある。

数日後、ハードディスクが到着した。最初の作業はシステムおよびデータをバックアップである。バックアップには2007年6月10日の記事でも触れたソースネクストの廉価版ソフト「Acronis True Image Personal 2」を使う。次のステップは、PC本体の分解と本命のハードディスクの交換である。これが結構厄介である。FLORA210W の分解には裏側5カ所(左写真の赤丸)、背面3カ所、正面上部1カ所、合計9カ所のネジを全て取り外す必要がある。

単純にネジを外すだけならそれほど難しくない。しかし、FLORA210Wはいろいろなサイズのネジが使われており、ネジの場所を間違えると2度と組み上がらないという恐ろしい事態に陥ってしまう。マゴナ研究室では、こうしたリスクを回避するために、左写真のように外したネジをPCに模した白紙にセロテープで貼り付け、ネジ位置を間違えないように工夫している。特に、記憶力の弱りつつある中年男児にとっては、この地道な小技が分解作業のキモであるといっても過言ではない。(笑)

単純にネジを外すだけならそれほど難しくない。しかし、FLORA210Wはいろいろなサイズのネジが使われており、ネジの場所を間違えると2度と組み上がらないという恐ろしい事態に陥ってしまう。マゴナ研究室では、こうしたリスクを回避するために、左写真のように外したネジをPCに模した白紙にセロテープで貼り付け、ネジ位置を間違えないように工夫している。特に、記憶力の弱りつつある中年男児にとっては、この地道な小技が分解作業のキモであるといっても過言ではない。(笑)

PCのネジを全て外した次の作業は、キーボードと本体を連結しているフィルムケーブルの取り外しである。このフィルムは乱暴に扱うと簡単に切れてしまうため、細心の注意が必要だ。この工程をクリアすれば、続いて内部基盤上のネジを取り外しに移る。対象となるネジは左の写真の同様に赤円で示している。この時も外したネジを白紙にセロテープで貼り付けることを怠ってはならない。ハードディスク自体の交換はショックアブソーバーのラバーを付け替えるだけで極めて簡単である。最後は分解と逆の手順で組み立てるだけである。

PCのネジを全て外した次の作業は、キーボードと本体を連結しているフィルムケーブルの取り外しである。このフィルムは乱暴に扱うと簡単に切れてしまうため、細心の注意が必要だ。この工程をクリアすれば、続いて内部基盤上のネジを取り外しに移る。対象となるネジは左の写真の同様に赤円で示している。この時も外したネジを白紙にセロテープで貼り付けることを怠ってはならない。ハードディスク自体の交換はショックアブソーバーのラバーを付け替えるだけで極めて簡単である。最後は分解と逆の手順で組み立てるだけである。

ハードディスク交換後のFLORA210Wは、言うまでもなく軽快に起動し、ソフトの起動時間もかなり短縮された。たかだか6,800円の出費で、ノートPCの寿命は4、5年延びたと思われる。地球温暖化、ゼロエミッションが叫ばれ、オイル価格が1バーレル当たり100ドルに迫らんとしつつある中、ハードディスク交換のコストパフォーマンスは極めて高いと評価してよいであろう。つくづく「モッタイナイ」の気持ちを忘れずに、物を大切にすることが大切であると思う、今日この頃なのであった。